Vous avez dit « le dernier enseignement de Lacan » ?

Quelques remarques critiques contre Jacques-Alain Miller en guise de commémoration du 40ème anniversaire de la mort de Jacques Lacan

Aujourd’hui, le 9 septembre 2021, nous commémorons le 40ème anniversaire de la mort de Jacques Lacan, ce grand refondateur de la psychanalyse.

Oui, si le fondateur de la psychanalyse est Freud, je dis que Lacan en est le refondateur. C’est que tout son enseignement est destiné à fonder la psychanalyse de façon pure, c’est-à-dire non empirique et non métaphysique, et ce pour déterminer ce qu’est l’ « être psychanalyste » (je barre le mot « être » comme Lacan barre le mot « sujet » pour inventer son mathème $ suivant l’exemple de Heidegger qui barre le mot « Sein » (être) pour écrire « Sein » [ cf. Zur Seinsfrage ] dans l’intention de « détruire l’histoire de l’ontologie » [ cf. Sein und Zeit ] ), pour autant que cet « être psychanalyste » que Lacan appelle « désir de l’analyste » est l’alpha et l’oméga de la psychanalyse, c’est-à-dire la condition de la possibilité de la psychanalyse et ce qui naîtra à la fin de l’expérience analytique.

Comme presque tous les lacaniens sérieux dans le monde qui ont, disons, moins de 70 ans aujourd’hui, j’ai tout appris de Jacques-Alain Miller en ce qui concerne comment lire Lacan. À l’époque où j’étais étudiant du troisième cycle du Département de Psychanalyse de l’Université de Paris VIII, c’est-à-dire en 1986-1988, Jacques-Alain Miller appelait sa méthodologie « à la Champollion » d’après le nom de celui qui avait réussi le premier au déchiffrage des hiéroglyphes. Et il nous montrait et démontrait comment pratiquer cette méthodologie de déchiffrage des textes lacaniens dans toutes les occasions où il nous parlait, c’est-à-dire dans ses cours, dans ses séminaires et dans ses exposés faits dans des réunions diverses. Comme c’était fascinant et convainquant !

Donc, en ce qui concerne comment lire Lacan, je me reconnais volontiers disciple fidèle de Jacques-Alain Miller. Mais, en ce qui concerne l’interprétation de l’enseignement de Lacan, je me suis écarté de lui. Pourquoi ? À cause de sa conception du « dernier enseignement de Lacan » dont il dit que cela a commencé au Séminaire XX (1972-1973) Encore.

Maintenant tout le monde parle d’après Jacques-Alain Miller du « dernier enseignement de Lacan », voire du « tout dernier enseignement de Lacan ». Mais je dis : non, cela n’est que son invention à lui.

Vous seriez certainement étonnés d’entendre une telle critique contre lui, puisque maintenant tout le monde croit que son Lacan – le Lacan présenté par Jacques-Alain Miller – est le vrai Lacan. Mais non. Je vous en donne un exemple – un exemple d’erreurs pas anodin du tout.

Dans la séance du 31 janvier 2001 de son cours intitulé « Le lieu et le lien » (2000-2001), Jacques-Alain Miller dit ceci :

Je retrouve ça, que j’avais souligné, il n’y a pas longtemps, dans Encore, chapitre VIII, page 85, la phrase qui dit que « le réel ne saurait s’inscrire que d’une impasse de la formalisation ». Cela pourrait faire croire que l’on va ailleurs par là, que l’on sort par là du symbolique. Mais, tel que je m’efforce de vous y amener pas à pas, cela veut dire tout autre chose.Dans cette définition-là du réel qui donnerait la clé de la fin de l’analyse, le symbolique domine, le réel entendu ainsi est conditionné par la mise en forme, par la formalisation de la signifiance, par la formalisation du rapport signifiant/signifié, et la formalisation algorithmique du signifiant et du signifié.Est-ce que cela permet de dire que l’on accède au réel par cette voie ? Est-ce que même ça permet de dire que par cette voie on accède au réel à partir du symbolique ?Est-ce que ça ne serait pas plutôt le contraire ?C’est là que l’on s’aperçoit que, dans Encore, dans le mouvement même où il définit le réel par l’impasse de la formalisation, Lacan dit – ce qui ne trouve sa place que maintenant – que par là « le réel accède au symbolique ». Il ne dit pas du tout que par la voie de l’impasse le symbolique accède au réel. Il dit bizarrement, parce que rien ne l’explique, que c’est bien plutôt par là que « le réel accède au symbolique ».Vous le lirez, page 86 : « les limites, les points d’impasse, de sans-issue, qui montrent le réel accédant au symbolique ».Eh bien, ce n’est pas la même chose que de dire que ça montre le symbolique accédant au réel. C’est déjà impliquer que ça constitue en fait une réduction symbolisante du réel.

Certes, dans le texte établi par Jacques-Alain Miller du Séminaire Encore, il est écrit à la page 86 (la séance du 20 mars 1973) : « les limites, les points d’impasse, de sans-issue, qui montrent le réel accédant au symbolique ».

Mais, dans le texte établi par le groupe Staferla, que lit-on ?

D’abord, Lacan dit que « le réel ne saurait s’inscrire d’une impasse de la formalisation » – il s’agit de la formalisation de la logique symbolique où un système propositionnel est écrit de symboles ou de signes sans aucun sens. Et puis, il compare ce système symbolique à un réseau (ce mot « réseau » est omis dans le texte millérien) et à la toile d’araignée. Un rets et une toile d’araignée, c’est une structure qui peut attraper et retenir en elle un objet de convoitise (un objet a, un ἄγαλμα). Et Lacan dit enfin que cette toile d’araignée se supporte « en ce point opaque, de cet étrange être – les par-êtres [ para-être, c’est-à-dire παρουσία ] – de la surface elle-même, celle qui nous permet le dessin qui la trace de ces écrits qui sont, enfin, le seul point où nous trouvions saisissables ces limites, ces points d’impasse, de sans-issue, qui – le réel – le font entendre comme s’accédant du symbolique à son point le plus extrême ». On peut vérifier ce que Lacan dit effectivement en écoutant l’enregistrement sonore du Séminaire Encore publié dans le site de notre ami Patrick Valas.

Ainsi Lacan nous évoque l’image d’une structure ou d’une topologie de la surface qui comporte comme son noyau une localité ex-time et ex-sistente du réel en tant qu’impossible.

Certes, cette expression de « s’accéder » est bizarre puisque ordinairement le verbe « accéder » ne prend pas de complément d’objet direct, mais néanmoins on peut entendre ce que Lacan veut dire : on peut accéder par le réseau symbolique au point le plus extrême du réel.

Ainsi, nous pouvons constater que Jacques-Alain Miller fait dire à Lacan tout le contraire de ce qu’il a effectivement dit. Et cette lecture erronée du Séminaire Encore est assez grave puisque c’est à partir de là qu’il construit sa conception du « dernier enseignement de Lacan ».

En plus, aussi dans son cours « Le lieu et le lien », Jacques-Alain Miller est allé jusqu’à dire ceci : que le réel dont il s’agit dans la topologie du nœud borroméen n’est qu’un « faux réel ».

Mais non. Il n’y a pas de « faux réel » dans l’enseignement de Lacan. Seulement il nous faut y distinguer deux définitions du réel :

1) le réel en tant que ce qui revient toujours à la même place, c’est-à-dire ce qui ne cesse pas de s’écrire, c’est-à-dire le nécessaire ;2) le réel en tant que ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire, c’est-à-dire l’impossible.

Et ces deux définitions du réel trouvent leurs places dans les quatre discours : le réel en tant qu’impossible se situe dans la place de la production (en bas à droite), tandis que le réel en tant que nécessaire dans la place de l’autre (en haut à droite).

D’ailleurs, la place de l’agent (en haut à gauche) est celle de l’imaginaire en tant que consistance, et la place de la vérité (en bas à gauche) celle du symbolique en tant que trou ou différence.

Notre recherche nous a mené à ce point de reconnaître que l’automatisme de répétition (Wiederholungszwang) prend son principe dans ce que nous avons appelé l’insistance de la chaîne signifiante [ c’est-à-dire ce qui ne cesse pas de s’écrire ]. Cette notion elle-même, nous l’avons dégagée comme corrélative de l’ex-sistence (soit : de la place excentrique) où il nous faut situer le sujet de l’inconscient [ c’est-à-dire ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire ], si nous devons prendre au sérieux la découverte de Freud. C’est, on le sait, dans l’expérience inaugurée par la psychanalyse qu’on peut saisir par quels biais de l’imaginaire vient à s’exercer, jusqu’au plus intime de l’organisme humain, cette prise du symbolique.

C’est-à-dire la structure dont il s’agit dans l’enseignement de Lacan est tétradique, non pas triadique, comme nous le montre clairement le nœud borroméen à quatre ronds de ficelle présenté dans le Séminaire XXIII (1975-1976) Le sinthome.

Ce nœud-là consiste dans le rond du réel R (l’ex-sistence), celui du symbolique S (le trou ou la différence), celui de l’imaginaire I (la consistance) et celui du sinthome Σ (la nodalité ou la nomination) qui noue les trois autres de façon borroméenne.

L’ex-sistence est la définition que Lacan nous donne dans le Séminaire XXII (1974-1975) R.S.I. du réel en tant que ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire, c’est-à-dire l’impossible, tandis la nodalité (ce terme étant utilisé par Lacan dans le Séminaire XXI [1973-1974] Les non-dupes errent) et la nomination (ce terme étant utilisé par Lacan dans le Séminaire XXII [1974-1975] R.S.I. et dans le Séminaire XXIII [1975-1976] Le sinthome) sont les définitions du réel en tant que ce qui ne cesse pas de s’écrire, c’est-à-dire le nécessaire.

L’erreur la plus fondamentale que Jacques-Alain Miller ait commise concernant l’interprétation de l’enseignement de Lacan, c’est, me semble-t-il, sa méconnaissance de l’importance du penser de Heidegger pour Lacan.

Dans son cours intitulé La clinique lacanienne (1981-1982), Jacques-Alain Miller nous parle du point et du levier d’Archimède dont Lacan se servait pour ébranler la psychanalyse qui avait l’air d’être une théorie bien établie qu’on appelait ego psychology. Cette remarque est très juste. On peut en énumérer beaucoup : le stade du miroir (Henri Wallon), l’anthropologie et la linguistique structurales (Saussure, Lévi-Strauss et Jakobson), diverses créations artistiques de littérature et de beaux-arts, la logique mathématique, les topologies de surfaces closes et de nœud borroméen, les théologies chrétienne et judaïque (surtout la mystique et la théologie apophatique) et la philosophie, surtout Hegel et... Heidegger.

En effet, Lacan cite maintes fois le nom de Heidegger et sa terminologie (par exemple, comme nous l’avons vu, l’ex-sistence). Il l’a invité dans sa maison de campagne à Guitrancourt au mois d’août en 1955, lors de la première visite du philosophe en France pour une conférence à Cerisy-la-Salle, et il l’a visité au mois d’avril en 1975, un an avant la mort de Heidegger, à Fribourg-en-Brisgau. Que Lacan porte un grand intérêt à son Denken, cela n’est que trop évident. Et pourtant, Jacques-Alain Miller ne veut pas reconnaître ce fait-là, peut-être parce qu’il le déteste à cause de son antisémitisme qu’on a de nouveau constaté dans ses « cahiers noirs » et à cause de la tonalité fondamentale de mystique de son penser (puisque Jacques-Alain Miller veut toujours être claire).

Quoi qu’il en soit, je dirai ceci : que le point d’Archimède le plus important pour Lacan, c’est le penser de Heidegger, et ce pour fonder de façon pure la psychanalyse. Sur quoi ? Sur le trou de l’être (das durchgekreuzte Sein : Sein, Seyn) que je nomme « trou apophatico-ontologique » (l’ontologie aphophatique d’après la théologie apophatique).

Je suppose que c’est à partir du Sein (das durchgekreuzte Sein) qu’on peut trouver dans le texte de Heidegger intitulé Zur Seinsfrage [ De la question de l’être ] (1955) que Lacan a inventé son mathème du sujet barré $ que nous trouvons pour la première fois dans son Séminaire V (1957-1958) Les formations de l’inconscient.

Dans la perspective de l’ontologie apophatique, nous pouvons formuler la dialectique du sujet $ comme ceci : qu’il y avait d’abord la phase archéologique où le trou du sujet $ était ouvert ; et puis vient la phase métaphysique qui commence par l’obturation du trou du sujet $ par le signifiant maître S1 (dans l’histoire de la philosophie, le premier S1 serait l’ἰδέα platonicienne en tant que τὸ ὄντως ὄν, c’est-à-dire l’être au sens métaphysique du terme) et par le refoulement du trou du sujet $ par le S1 dans la localité de ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire ; enfin nous sommes maintenant, depuis le XIXe siècle, dans la phase eschatologique où l’obturation métaphysique du trou apophatico-ontologique se trouve annulée par les discours de la science et du capitalisme de sorte que le trou du sujet $ veut surgir comme une béance, contre lequel exercent de la résistance véhémente un essaim de S1 qui ne cesse pas de vouloir obturer le trou et le plus-de-jouir d’objets a qui ne cessent pas de s’écrire au bord du trou pour le dissimuler.

Dans la perspective de l’ontologie apophatique, nous pouvons formuler la dialectique du sujet $ comme ceci : qu’il y avait d’abord la phase archéologique où le trou du sujet $ était ouvert ; et puis vient la phase métaphysique qui commence par l’obturation du trou du sujet $ par le signifiant maître S1 (dans l’histoire de la philosophie, le premier S1 serait l’ἰδέα platonicienne en tant que τὸ ὄντως ὄν, c’est-à-dire l’être au sens métaphysique du terme) et par le refoulement du trou du sujet $ par le S1 dans la localité de ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire ; enfin nous sommes maintenant, depuis le XIXe siècle, dans la phase eschatologique où l’obturation métaphysique du trou apophatico-ontologique se trouve annulée par les discours de la science et du capitalisme de sorte que le trou du sujet $ veut surgir comme une béance, contre lequel exercent de la résistance véhémente un essaim de S1 qui ne cesse pas de vouloir obturer le trou et le plus-de-jouir d’objets a qui ne cessent pas de s’écrire au bord du trou pour le dissimuler.

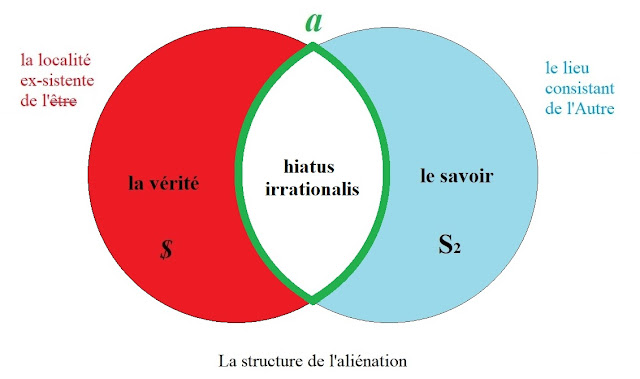

Le trou fondamental du sujet $, nous pouvons le retrouver dans le hiatus irrationalis dont Fichte traite dans les cours qu’il a faits en 1804-1805 de l’épistémologie (Wissenschaftslehre) et dont Lacan se sert pour le titre d’un poème qu’il a composé en 1929, et aussi bien dans ce que Hegel appelle dans sa Phénoménologie de l’esprit (1807) Trennung des Wissens und der Wahrheit (la séparation du savoir et de la vérité), laquelle expression Lacan reprend sous la forme de « division entre le savoir et la vérité » (Écrits, p.856). Si nous situons le hiatus irrationalis dans le schéma de l’aliénation que Lacan nous présente dans le Séminaire XIII (1965-1966) L’objet de la psychanalyse, ce serait comme ceci :

Dans cette structure de l’aliénation, l’objet a forme le bord du hiatus irrationalis (le trou apophatico-ontologique), ce qui nous permet de dire, comme Lacan le fait, que l’objet a se présente lui-même comme un trou.

Dans cette structure de l’aliénation, l’objet a forme le bord du hiatus irrationalis (le trou apophatico-ontologique), ce qui nous permet de dire, comme Lacan le fait, que l’objet a se présente lui-même comme un trou.

Alors, la psychanalyse consiste à aider et faire avancer la transformation de la structure du discours de l’université en celle du discours de l’analyste en faisant renoncer à la jouissance phallique Φ et au plus-de-jouir a.

Par cette transformation, le sujet $ qui est refoulé par le signifiant maître S1 dans la place de ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire (l’impossible) va surgir dans la place de ce qui ne cesse par de s’écrire (le nécessaire), tandis que le signifiant maître S1 à la place de la vérité va être forclos de là dans la place de ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire (l’impossible).

Et cette transformation structurale correspond à la transformation de la structure de l’aliénation en celle de la séparation.

Nous pouvons voir là le sujet $ surgir comme un trou béant dans la structure de la séparation qui correspond à la structure du discours de l’analyste. C’est-à-dire : le trou du sujet $ qui est refoulé dans la place de l’impossible par le signifiant maître S1 qui a obturé le trou apophatico-ontologique, va surgir dans la place du bord du trou (la place de l’autre dans les quatre discours), ce qui nous permet de dire, tout comme au sujet du a dans la place de l’autre dans le discours de l’université, que le sujet $ se présente comme un trou béant.

Et Lacan avance encore d’un pas de plus pour formaliser l’amour en tant que sublimation du désir (cf. Séminaire X [1962-1963] L’angoisse) et en tant que c’est l’amour-sublimation qui détermine la fin de l’analyse.

Comme on le sait, le modèle de l’amour-sublimation pour Lacan, c’est toujours l’amour courtois qui se noue à la place du non-rapport sexuel entre le chevalier et la Dame.

Le trou du sujet $ qui vient béer dans la structure de la séparation, n’est pas encore le signe de l’amour-sublimation. Si l’amour est ce qui supplée au non-rapport sexuel (cf. la séance du 16 janvier 1973 du Séminaire XX Encore), l’amour-sublimation devrait être l’amour-nodalité qui supplée au trou du non-rapport.

Alors, qu’est-ce que Lacan fait dans ses tout derniers Séminaires, c’est-à-dire le Séminaire XXIV (1976-1977) L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre et le Séminaire XXV (1977-1978) Le moment de conclure ?

Notons ceci : que le titre du Séminaire XXIV composé de fragments de lalangue veut dire que « l’insuccès de l’Unbewusst c’est l’amour », c’est-à-dire que « l’insuccès de l’inconscient c’est l’amour » (donc c’est le seul de tous ses Séminaires qui comporte dans son titre, quoique d’une façon déguisée, le mot amour) et que le Séminaire XXV est celui qui conclut le précédent.

Qu’est-ce que « l’insuccès de l’inconscient » ? Si nous nous demandons, en revanche, ce que serait « le succès de l’inconscient », ce serait la jouissance du rapport sexuel pour autant que ce que Lacan appelle « rapport sexuel » est l’organisation génitale que Freud suppose réalisable dans le stade de maturation pulsionnelle sous le primat du phallus Φ. Donc « l’insuccès de l’inconscient » veut dire qu’ « il n’y a pas de rapport sexuel ».

Alors, comment pourrait-on atteindre, à partir de l’insuccès de l’inconscient, c’est-à-dire à partir du trou du non-rapport sexuel, à l’amour en tant que sublimation du désir, c’est-à-dire l’amour en tant que nodalité qui suppléerait au trou du non-rapport sexuel ? Et comment formaliser tout cela de façon topologique ? C’est ce que Lacan se demande dans ses tout derniers Séminaires.

Et la conclusion en est ceci : que le nœud de trèfle que Lacan est arrivé à obtenir à partir du bord de la bande de Möbius (c’est-à-dire le trou du sujet $) dans les dernières trois séances du Séminaire XXV, c’est le signe de l’amour-nodalité en tant que « le signifiant nouveau qui n’aurait aucune espèce de sens » qu’il cherche à obtenir dans la dernière séance du Séminaire XXIV. Si Lacan dit dans la première séance de son Séminaire Encore que « la jouissance de l’Autre – du corps de l’Autre qui Le symbolise – n’est pas le signe de l’amour » (cf. la séance du 21 novembre 1972), le nœud de trèfle qu’il redécouvre comme ce qui supplée au trou du non-rapport sexuel, c’est le signe de l’amour-sublimation-nodalité.

Si l’on appelle « dernier enseignement de Lacan » son enseignement de ces six années à partir du Séminaire XX jusqu'au Séminaire XXV (pour le moment, je n’y inclus pas le Séminaire XXVI [1978-1979] La topologie et le temps, puisque Lacan n’a pas pu le faire comme il aurait voulu le faire à cause de son mauvais état de santé ; j’imagine qu’il aurait souhaité le dédier à Heidegger parce que le titre « La topologie et le temps » nous rappelle celui de « Sein und Zeit » par l’intermédiaire du terme heideggérien « Topologie des Seins »), je dirai que le thème central en est l’amour-sublimation-nodalité qui supplée au trou du non-rapport sexuel pour autant que c’est cet amour-là qui détermine la fin de l’analyse. Ce nœud de trèfle du sujet $, c’est la formalisation de de l’ «

Voilà comment je lis Lacan pour le moment.

Pour terminer le présent article, j’y ajouterai une autre remarque critique contre Jacques-Alain Miller à partir de la conférence Habeas corpus qu’il a faite à Rio de Janeiro, le 28 avril 2016, lors de la clôture du dixième congrès de l’Association Mondiale de Psychanalyse. Dans cette conférence de trentaine de minutes, nous pouvons voir une sorte de synthèse finale de l’interprétation de l’enseignement de Lacan par Jacques-Alain Miller, puisqu’elle a été faite 5 ans après l’arrêt de L’Orientation lacanienne, ce cours magistral qu’il faisait à partir de l’année académique 1981-1982 jusqu’à l’année 2010-2011.

En résumé, il dit ceci : Le dernier enseignement de Lacan se caractérise par le « corps parlant » (cf. des mots que Lacan a énoncés à la fin de la séance du 15 mai 1973) à la différence de son enseignement avant le Séminaire Encore, lequel se caractérise par la proposition qui se trouve dans le texte imprimé sur la quatrième page de la couverture des Écrits : « l’inconscient relève du logique pur, autrement dit du signifiant ». Cette proposition réduit l’être parlant au sujet $ qui n’a pas de corps physique. Par contre, le dernier enseignement de Lacan repose sur cette thèse implicite : « l’inconscient relève du corps parlant ». Par là, le binarisme de l’inconscient et de la pulsion qu’impliquait son enseignement antérieur – la séparation de la technique de déchiffrement de l’inconscient et de la théorie des pulsions – disparaît dans son dernier enseignement.

Alors, voyons comment l’interprétation de l’enseignement de Lacan par Jacques-Alain Miller est fausse.

D’abord, que veut dire « le logique pur » dans la proposition : « l’inconscient relève du logique pur, autrement dit du signifiant » ? Jacques-Alain Miller y voit automatiquement la logique formelle. Mais Lacan dit « le logique pur », non pas « la logique pure ».

J’y vois une allusion à l’article de Heidegger Logos (1951) que Lacan a lui-même traduit en français. Il l’a fait avant tous les autres heideggériens. Et il publie sa traduction du Logos dans le volume I de La Psychanalyse (1956) avec son Rapport de Rome où se trouve aussi une référence explicite à Heidegger au sujet de la mort.

Dans son article Logos, Heidegger interprète le fragment B50 d’Héraclite :

οὐκ ἐμοῦ ἀλλὰ τοῦ Λόγου ἀκούσανταςὁμολογεῖν σοφόν ἐστιν Ἓν Πάντα.

Ici, puisque nous n’avons pas besoin de détailler cet article dans son ensemble, j’en cite seulement un passage (GA 7, pp.225-226) :

Der Λόγος legt ins Anwesen vor und legt das Anwesendes ins Anwesen nieder, d.h. zurück. An-wesen besagt jedoch : hervorgekommen im Unverborgenen währen. insofern der Λόγος das Vorliegende als ein solches vorliegen läßt, entbirgt er das Anwesende in sein Anwesen. Das Entbergen aber ist die Ἀλήθεια. Diese und der Λόγος sind das Selbe. Das λέγειν läßt ἀλήθεια, Unverborgenes als solches vorliegen. Alles Entbergen enthebt Anwesendes der Verborgenheit. Das Entbergen braucht die Verborgenheit. Die Ἀ-Λήθεια ruht in der Λήθη, schöpft aus dieser, legt vor, was durch diese hinterlegt bleibt. Der Λόγος ist in sich zumal ein Entbergen und Verbergen. Er ist die Ἀλήθεια. Die Unverborgenheit braucht die Verborgenheit, die Λήθη, als ihre Rücklage, aus der das Entbergen gleichsam schöpft. Der Λόγος, die lesende Lege, hat in sich den entbergend-bergenden Charakter.

La traduction faite par Lacan :

Le Λόγος promeut dans l’être de la présence, et reposant aussi ce qui est présent dans l’être de la présence, il l’y reconduit. S’ap-présenter veut dire pourtant : une fois surgi durer dans le dévoilement. Pour autant que le Λόγος laisse se présenter ce qui se présente comme tel, il révèle ce qui est présent dans l’être de sa présence. Mais le fait de révéler est l’Ἀλήθεια. Celle-ci et le Λόγος sont la même chose. Le λέγειν laisse se présenter ἀλήθεια, ce qui est dévoilé comme tel. Tout ce qui est de révéler délivre ce qui est présent du voilement. Le fait de révéler a besoin du voilement. L’Ἀ-Λήθεια repose dans la Λήθη, puise en elle, produit ce qui par son travers est relégué. Le Λόγος est en soi à la fois une révélation et un recel. Il est l’Ἀλήθεια. Le dévoilement a besoin du voilement, la Λήθη, comme de la réserve dans laquelle la révélation puisse en quelque sorte puiser. Le Λόγος, le lais où se lit ce qui s’élit, a en soi le caractère de ce qui sauvegarde en révélant.

Heidegger voit donc dans le Λόγος héraclitien la structure phénoménologique de la vérité qui, en tant qu’Ἀ-Λήθεια, à la fois se révèle et se recèle, et qui se révèle à partir du recel.

Nous voyons là la transformation de la structure de l’aliénation (la structure du discours de l’université) en celle de la séparation (celle du discours de l’analyste) où le trou du sujet $ se révèle (entbergen) en surgissant (aufgehen) de la localité cachée (la localité de Verborgenheit, voilement) de ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire (l’impossible) dans la localité nodale (le bord du trou apophatico-ontologique, la localité d’Unverborgenheit, dévoilement) de ce qui ne cesse pas de s’écrire (le nécessaire). Et le trou du sujet $ qui maintenant ne cesse pas de s’écrire, recèle, en le révélant, le signifiant maître (le Nom-du-Père, le Nom de Dieu) S1 qui maintenant ne cesse pas de ne pas s’écrire (l’impossible).

C’est là la structure phénoménologique de la vérité, et c’est là ce que veut dire « le logique pur » en tant que ce qui se rapporte au Λόγος héraclitien.

Et quand Lacan dit que « l’inconscient relève du logique pur, autrement dit du signifiant », ce signifiant n’est rien d’autre que le Λόγος héraclitien, c’est-à-dire le trou du sujet $ qui enfin se révèle désaliéné.

Si Freud dit que le noyau de notre être consiste dans le désir inconscient, cela veut dire, du point de vue topologique, que l’inconscient est le trou archéologique et irréductible du sujet $ qui bée au centre de notre existence, et que le désir inconscient est ce trou du sujet $ même.

Cette structure où le signifiant S1 (le surmoi) représente le sujet-désir $ (le ça) pour l’autre signifiant S2 (le moi), c’est la structure de l’aliénation, puisque le sujet-désir $ est à la fois représenté et dominé par le désir de l’Autre S1 qui lui impose son impératif catégorique : « Jouis ! ».

L’éthique de la psychanalyse consiste alors dans la désaliénation du sujet-désir $ par la renonciation de la croyance à la jouissance phallique Φ et de la fixation au plus-de-jouir a, laquelle amène le trou du sujet-désir $ à surgir comme une béance, dégagé de l’obturation par le phallus Φ et de la dissimulation par l’objet a. Dans ce surgissement béant du trou du sujet-désir $ consiste la jouissance de sublimation qui détermine la fin de l’analyse. Mais, comme nous l’avons vu, Lacan y ajoute encore un pas de plus qui consiste dans la suppléance du trou du non-rapport sexuel par le nœud de trèfle en tant que signe de l’amour-sublimation.

Passons au deuxième problème : le corps. Jacques-Alain Miller appelle notre attention sur la dernière phrase de Lacan dans la séance du 15 mai 1973 : « Le réel, c’est le mystère du corps parlant, c’est le mystère de l’inconscient ». C’est de là que Jacques-Alain Miller déduit que le dernier enseignement de Lacan implique cette thèse : « l’inconscient relève du corps parlant ».

Mais sur quoi Lacan met-il l’accent dans cette phrase : « Le réel, c’est le mystère du corps parlant, c’est le mystère de l’inconscient » ? Ce n’est pas le mot « corps », mais bien le mot deux fois répété : « mystère ». Le réel est le mystère pour autant qu’il ne cesse pas de ne pas s’écrire. C’est le mystère de La femme (das Ewig-Weibliche de Goethe) qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. Et c’est le mystère du Nom de Dieu qui ne cesse pas de ne pas s’écrire.

Et pour quelle raison Lacan parle-t-il du corps dans cette séance-là ? C’est pour parler de la reproduction, c’est-à-dire de la procréation, et ce pour critiquer la supposition métaphysique et téléologique de Freud qui croit que la finalité de la pulsion sexuelle consiste dans la reproduction.

C’est précisément pour critiquer cette supposition téléologique de Freud que Lacan formule qu’il n’y a pas de rapport sexuel. Et nous pouvons retrouver cette critique déjà dans son Rapport de Rome sous cette expression : « la mythologie de la maturation instinctuelle » (Écrits, p.263). C’est-à-dire, la maturation de la pulsion sexuelle que Freud appelle « organisation génitale » et dont il suppose qu’elle se réaliserait sous le primat du phallus, cela n’est qu’une mythologie qui dissimule l’impossibilité de ce phallus. En fait, ce phallus sous le primat duquel se réaliseraient l’organisation génitale et la jouissance sexuelle en tant que jouissance génitale, il ne cesse pas de ne pas s’écrire. Et c’est ce que veut dire la formule : « il n’y a pas de rapport sexuel ».

Il est exceptionnel que Lacan parle du corps dans le contexte de la reproduction. Quand nous trouvons le mot « corps » dans son enseignement, c’est plus généralement le corps en tant que consistance, c’est-à-dire l’imaginaire. Si l’on peut dire que « l’inconscient relève du corps parlant », c’est pour autant que la consistance du corps parlant fait consister l’inconscient en tant que trou du sujet $.

Le troisième problème : le binarisme de l’inconscient et de la pulsion – la séparation de la technique de déchiffrement de l’inconscient et de la théorie des pulsions – que Jacques-Alain Miller croit pouvoir détecter dans l’enseignement de Lacan avant son Séminaire Encore.

Pour le croire, Jacques-Alain Miller s’appuie sur cette phrase de Lacan dans son Rapport de Rome : « la désintrication entre la technique de déchiffrage de l’inconscient et la théorie des instincts, voire des pulsions, va de soi » (Écrits, p.261).

Mais si nous relisons plus attentivement cette partie du Rapport de Rome, nous nous apercevons que Lacan parle dans cette phrase-là des instincts et des pulsions en tant qu’ils sont biologiques. Et cela aboutit à cette critique que j’ai citée plus haut : « la mythologie de la maturation instinctuelle ».

Ce que Jacques-Alain Miller ignore dans son exposé de Rio de Janeiro, c’est le fait que dans l’enseignement de Lacan, la pulsion dont il s’agit le plus fondamentalement, c’est la pulsion de mort impensable dans la perspective biologique, et que, si la pulsion dans la psychanalyse n’est rien d’autre que la pulsion de mort, la jouissance qui détermine la fin de l’analyse (oui, il faut une jouissance pour sortir du glissement métonymique du désir insatisfait) ne peut être que la jouissance de sublimation, c’est-à-dire la jouissance sans la satisfaction de la pulsion de mort comme telle.

Ce que Freud appelle « pulsion de mort » consiste en ceci : quand on cherche la jouissance sexuelle, on rencontre inévitablement le trou du non-rapport sexuel, lequel trou n’est pas érotique du tout, mais thanatique, angoissant et traumatique. Si l’on croit que ce trou est érotique, c’est pour autant que la supposition du phallus Φ lui donne la signification du phallus ( − φ ) et que par là l’on croit que le trou du manque phallique ( − φ ) peut être obturé par le phallus Φ. Mais cela n’est qu’une illusion, et même un délire.

Enfin le quatrième problème : le statut de l’objet a. Jacques-Alain Miller s’étonne quand Lacan dit dans son Séminaire Encore que le petit a est un semblant, puisque pour Jacques-Alain Miller l’objet a devrait être toujours ce que Lacan dit dans son Séminaire XIII (1965-1966) L'objet de la psychanalyse : « a est de l’ordre du réel » (la séance du 5 janvier 1966).

Mais voyons la position du petit a dans la figure du nœud borroméen à trois ronds de ficelle que Lacan nous présente dans son Séminaire XXII (1974-1975) R.S.I. :

C’est toujours comme cela que Lacan nous présente le petit a dans son enseignement.

Est-ce que vous voulez encore parler du « dernier enseignement de Lacan » tel qu'il nous est présenté par Jacques-Alain Miller, malgré tout ce que je vous ai fait remarquer dans le présent article ?

Aujourd’hui, au 40ème anniversaire de sa mort, ce qu’il nous faut, n'est-ce pas le retour à Lacan par la critique du Lacan déformé par Jacques-Alain Miller ? Sans cela, le destin de la psychanalyse lacanienne risquerait d’être pareil à celui de l’ego-psychology que Lacan a tant critiquée pour fonder la psychanalyse de façon pure, c’est-à-dire non empirique et non métaphysique.

******

L'addendum fait le 28 décembre 2024 : Maintenant je schématise avec le schéma de deux cercles les quatre discours de Lacan de façon suivante :