De l’ontologie apophatique — à partir de la topologie de l’Ab-grund des Seyns (Heidegger) et de

celle du trou du non-rapport sexuel (Lacan)

Résumé :

Je nomme « ontologie apophatique » das Denken des Seyns

(le penser de l’être) de Heidegger qui le développe lui-même comme

topologie de l’être (Topologie des Seyns). Dans le présent

article, je démontre comment Lacan s’en sert pour fonder la psychanalyse de

façon pure, c’est-à-dire de façon à la fois non empirique et non métaphysique,

et comment le penser topologique de l’être peut se schématiser par la

topologie lacanienne du trou.

Table des matières

§ 1. La topologie du trou apophatico-ontologique

§ 2. L’histoire de l’être (Die Geschichte

des Seyns)

§ 3. Un exemple d’expériences cliniques de l’Aufgehen

du trou apophatico-ontologique

§ 4. La temporalité chrétienne

§ 5. La topologie apophatico-ontologique et les

quatre discours

§ 6. La transformation structurale eschatologique

du discours de l’université au discours de l’analyste

§ 7. Au-delà de l’Aufgehen du trou : la

sublimation

§ 8. Le phallus et le trou du non-rapport sexuel

L’année dernière,

je me suis posé ces deux hypothèses : premièrement, la psychanalyse est

une des voies de restauration de notre rapport avec Dieu ; deuxièmement,

tout l’enseignement de Lacan peut être considéré comme des commentaires sur

cette proposition de Hegel : « Das

Selbstbewußtsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen

Selbstbewußtsein » (la conscience de soi n’atteint sa satisfaction

que dans une autre conscience de soi). Je vais essayer de m’expliquer devant

vous .

§ 1. La topologie du trou apophatico-ontologique

L’expression

« ontologie apophatique » m’a été inspirée par Heidegger qui barre le

mot Sein d’une croix (Durchkreuzung) (cf. fig.

1).

Fig. 1

Ce Sein

barré ne se trouve, parmi ses textes publiés de son vivant, que dans Zur

Seinsfrage (1955). Mais maintenant on peut trouver le Seyn barré

d’une croix (cf. fig. 2) partout dans ses Cahiers noirs de

l’après-guerre.

Fig. 2

Par exemple, il

commence ses Anmerkungen IV en disant ceci (GA 97, p.327) :

Das Denken beginnt indessen, das Denken

des Seyns zu seyn.

Le penser commence en ce qu’il est le

penser de l’être.

Ce qui veut dire

que je pense si et seulement si je pense à l’être, non pas à un étant ni

à l’être non barré, c’est-à-dire l’être métaphysique.

Mais qu’est-ce

que le Seyn ? Puisque la réponse de Heidegger à cette

question n’est pas très claire, je le redéfinirai moi-même comme ceci : le

Seyn est le mathème du

résultat de ce travail qu’il appelle dans son Sein und Zeit

« destruction de la tradition ontologique », c’est-à-dire la

destruction de l’ontologie métaphysique telle qu’Aristote l’a définie comme

« ἐπιστήμη τις ἣ θεωρεῖ τὸ ὂν ᾗ ὂν » (une science qui contemple

l’étant en tant qu’étant). Selon Heidegger , la

tradition ontologique a commencé par la pose (Setzung) de l’ἰδέα platonicienne comme τὸ ὄντως ὄν (ce qui est réellement), et s’est achevé avec

l’annonce nietzschéenne de la venue du surhomme (Übermensch) qui incarne

la volonté de puissance (Wille zur Macht). Alors, que trouve-t-on par la

destruction de cette tradition ? Le trou du Seyn que le Sein

métaphysique obturait depuis Platon jusqu’à Nietzsche. Je l’appellerai trou

apophatico-ontologique (sit venia verbo).

Seulement Heidegger ne dit pas Loch (trou) mais Abgrund

(abîme, abysse ou gouffre). Parfois il écrit Ab-grund pour suggérer

qu’il s’agit de l’abîme fondamental ou du fondement abyssal. C’est Lacan qui

utilise le terme « trou », puisqu’on traite une variété de trous dans

la psychanalyse : ceux de la bouche, de l’anus, du regard, du silence et

surtout du manque phallique, c’est-à-dire de la castration que Lacan redéfinira

comme trou du non-rapport sexuel, autrement dit, le trou du phallus impossible

(qui ne cesse pas de ne pas s’écrire).

Bref, le Seyn, c’est le mathème

heideggérien du trou apophatico-ontologique.

Maintenant, à partir de la topologie de cet Ab-grund

des Seyns, on peut schématiser de façon suivante (cf. fig. 3) ce que

Heidegger appelle Kehre von »Sein und Zeit« zu »Zeit und Sein« :

Fig. 3

Dans son Sein und Zeit, pour mettre en question le

sens de l’être, Heidegger part de notre Dasein en tant que nous sommes

là comme un vivant dans ce monde, pour arriver au domaine de l’être comme tel

en traversant la zone problématique de la différence ontologique (la différence

entre l’étant et l’être, laquelle est appelée dans le Sein und Zeit

horizon transcendantal). Mais c’est précisément la question de savoir ce que

serait cette différence ontologique qui le conduit à la Kehre, laquelle

consiste dans ce renversement topologique : maintenant, à partir des Beiträge

zur Philosophie (vom Ereignis), c’est le trou du Seyn qui se

situe dans la localité (Ortschaft) centrale de la topologie. Alors la

différence ontologique se résout dans ce trou même. Et le mouvement du Denken

des Seyns consiste à tourner autour du trou apophatico-ontologique.

Autrement dit, la topologie des Seyns est le foyer du penser de

Heidegger.

Mais parmi tous les lecteurs d’alors de Heidegger, qui

s’est aperçu, au moment de la publication de l’article Zur Seinsfrage en

1955, de l’importance de cette topologie centrale de l’Ab-grund des Seyns

dans le penser heideggérien, si ce n’est Lacan ? Je le dis parce que

je suppose ceci : que Lacan a inventé à partir du Sein son

mathème du sujet barré $ présenté à son auditoire pour la première fois

dans son Séminaire V (1957-1958) Les formations de l’inconscient. Il

faut dire que cela n’est que ma conjecture, puisque je n’ai aucune preuve ni

aucun témoignage qui démontrent cette hypothèse. Mais étant donné que dans la

tradition ontologique l’être (οὐσία), le sujet

(ὑποκείμενον) et la substance (ὑπόστασις) sont quasi-synonymes, il est très

probable que le Sein heideggérien a donné à Lacan l’inspiration

du mathème du sujet barré $.

Fig. 4

Et où Lacan place-t-il ce mathème dans son graphe du

désir (cf. fig. 4) présenté en même temps que le $ dans son Séminaire

V ? Dans la place en bas à droite qui est le point de départ du processus

dialectique. Ce que formalise ce schéma un peu compliqué, c’est essentiellement

ce mouvement du trou du sujet $ qui est le désir – comme Hegel définit

le Selbstbewußtsein comme Begierde ou, pour mieux dire, Urbegierde

(désir originaire) – et qui, partant de là, arrivera finalement non pas à une

satisfaction qui se produirait dans un comblement du trou par le phallus Φ, mais

à un autre trou – ou l’Autre trou – qu’est le S(Ⱥ), le signifiant du manque

dans l’Autre.

Je suggère ici préalablement que ce mouvement du trou du

sujet $ qui aboutit à l’Autre trou S(Ⱥ) est une schématisation de cette

proposition-là de Hegel : « Das Selbstbewußtsein erreicht seine Befriedigung nur in einem

anderen Selbstbewußtsein », laquelle Befriedigung

(satisfaction) est la jouissance de sublimation du désir qui se produit à la

fin de l’analyse.

Alors, pourquoi

faut-il revenir à la sublimation dont Lacan ne parle plus dans son enseignement

des années 1970 ? Parce qu’il n’y a pas de rapport sexuel, autrement dit,

que le phallus Φ qui puisse obturer le trou apophatico-ontologique est impossible. Même si

Lacan n’utilise plus ce mot sublimation dans son dernier enseignement,

il continue de parler de l’amour, lequel est défini comme « la sublimation

du désir » dans son Séminaire X (1962-1963) L’angoisse, et qui

figure sous une forme déformée dans le titre de son Séminaire XXIV (1976-1977) L’insu

que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, qui veut dire : L’insuccès de

l’Unbewußt (c’est-à-dire l’inconscient) c’est l’amour. Je vous ferai

remarquer que c’est le seul Séminaire de Lacan qui porte le mot amour

dans le titre. Mais l’insuccès de l’inconscient, qu’est-ce que cela veut

dire ? C’est exactement l’Autre trou S(Ⱥ), que

Lacan appelle aussi « trou du non-rapport sexuel » dans son Séminaire

XXII (1974-1975) R.S.I., à cause de quoi ce que Freud appelle Genitalorganisation,

le supposé stade final de maturation de la pulsion sexuelle, est voué à

l’échec. Alors il n’y a que la sublimation qui puisse mettre fin au mouvement

de l’Urbegierde $. J’y reviendrai.

En tout cas, la position fondamentale du $ dans

son enseignement nous suggère que Lacan s’est bien aperçu dès 1955 de

l’importance de la topologie centrale de l’Ab-grund des Seins

dans le penser de Heidegger. Et comme nous allons le voir, Lacan se sert de la

topologie du trou du sujet $, autrement dit de la topologie du trou

apophatico-ontologique, pour fonder la psychanalyse de façon pure, c’est-à-dire

de façon à la fois non-empirique et non-métaphysique.

Oui, nous pouvons dire que tout l’enseignement de Lacan

consiste à fonder la psychanalyse de façon pure. Maintenant, si quelqu’un vous

pose la question : « Lacan, qui est-il ? », vous pouvez lui

répondre succinctement : si c’est Freud qui est le fondateur de la

psychanalyse, Lacan en est le refondateur. Et nous pouvons le constater à

partir de ces trois citations que je vous présente de façon antichronologique

(c’est moi qui souligne les mots mis en italique) : d’abord il dit dans

son Séminaire XXV (1977-1978) Le moment de conclure qu’« il n’y a

pas de rapport sexuel : c’est le fondement de la psychanalyse » ;

ensuite, il commence son Séminaire XI (1964) Les quatre concepts

fondamentaux de la psychanalyse en disant exactement que « je vais

vous parler des fondements de la psychanalyse » ; et enfin, je

cite ce passage de son Rapport de Rome (1953) : « Elle (la

psychanalyse) ne donnera des fondements scientifiques à sa théorie comme

à sa technique qu’en formalisant de façon adéquate ces dimensions

essentielles de son expérience qui sont, avec la théorie historique du

symbole : la logique intersubjective et la temporalité du sujet. Ramener

l’expérience psychanalytique à la parole et au langage comme à ces fondements,

intéresse sa technique . »

Ainsi, dans l’enseignement de Lacan, il s’agit du fondement pur de la

psychanalyse. Je vous recommande de le relire de ce point de vue-là.

§ 2. L’histoire de l’être (Die Geschichte

des Seyns)

Alors, je reformulerai en termes de trou

apophatico-ontologique ce que Heidegger appelle Geschichte des Seyns

(l’Histoire de l’être) en trois temps de façon suivante :

0) Tout d’abord, le moment archéologique :

Au commencement (ἐν ἀρχῇ ) était ouvert le trou

apophatico-ontologique. On supposerait volontiers un état initial parfait où

rien ne manque comme celui d’Adam et d’Ève dans le jardin d’Éden, mais cela

n’est qu’une mythologie. Il faudrait lire plutôt les deux premiers versets du

premier chapitre de la Genèse :

Au

commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et

les ténèbres à la surface de l’abîme (תְּהוֹם), et l’Esprit de Dieu planait à

la surface des eaux.

Voilà un témoignage de l’ouverture archéologique du trou

apophatico-ontologique à partir duquel se produit la création ex nihilo.

La traduction grecque de ce mot hébreu תְּהוֹם (tehom) dans la Septante

est exactement ἄβυσσος d’où viennent les mots français abysse et abîme,

et la traduction allemande en pourrait bien être Abgrund, bien que

Luther l’ait traduit par Tiefe (profondeur). Heidegger a cherché dans

des fragments de présocratiques un témoignage du Seyn

archéologique qui précédait le Sein métaphysique, tandis que nous

pouvons en trouver un dans la Bible qui nous est beaucoup plus familière que

des présocratiques.

1) Et puis, quand le trou apophatico-ontologique est obturé par l’ἰδέα platonicienne en tant que τὸ ὄντως ὄν, autrement

dit, quand le Sein métaphysique se substitue au Seyn

archéologique, la phase métaphysique commence. L’obturation métaphysique se

maintient par des figures transcendantales qui succèdent à l’ἰδέα platonicienne (par exemple, τὸ ὂν ᾗ ὂν, οὐσία, ἐνέργεια, substantia,

actualitas et le Dieu scolastique en tant que causa sui) jusqu’à l’âge

classique. Dans cette phase, on ne doute pas et ne peut pas douter de leur

transcendance (autrement dit, leur apriorité).

2) Mais quand, vers le milieu du XVIIIème siècle, l’obturation

métaphysique du trou apophatico-ontologique s’annule sous la domination de la

science moderne et du capitalisme, la phase eschatologique commence, laquelle

dure encore aujourd’hui et durera dans cette tension eschatologique qui devient

de plus en plus intolérable, jusqu’au moment eschatologique que Heidegger

appelle Ereignis.

Pourquoi la domination de la science et du capitalisme

induit-elle l’annulation de l’obturation métaphysique ? Parce qu’il est

maintenant évident que ces figures transcendantales qui obturaient le trou

apophatico-ontologique ne sont pas τὸ ὄντως ὄν : pour la science, ce qui

existe vraiment est ce qu’on peut analyser par des moyens scientifiques, y

compris ce qu’on ne peut pas analyser pour le moment à cause de conditions

technologiques, mais qu’on pourra analyser si un certain développement technologique

le permet ; et pour le capitalisme, ce qui existe vraiment est ce qu’on

peut exploiter pour l’accroissement du capital, y compris ce qu’on ne peut pas

exploiter pour le moment à cause de conditions technologiques, mais qu’on

pourra exploiter si un certain développement technologique le permet. Or, ces

figures métaphysiques ne sont pas analysables scientifiquement ni exploitables

capitalistiquement ; donc elles n’existent pas.

Ainsi, à partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle,

l’obturation métaphysique du trou apophatico-ontologique ne peut plus se

maintenir comme une présupposition évidente et inquestionnable. Alors, le trou

veut s’ouvrir en surgissant et surgir en s’ouvrant (aufgehen). Et cet Aufgehen

se signale par l’angoisse dont nous savons à partir de l’expérience

psychanalytique qu’il s’agit de l’angoisse face au néant (y compris le non-sens

et l’incertitude), de celle face à la mort et de celle face au péché en fonction

du trou qui s’ouvre comme trou du néant, celui de la mort et celui du péché.

Alors cette angoisse provoque des formes diverses de

résistance et de défense, comme nous le montre l’expérience psychanalytique.

Mais dans l’histoire de la philosophie, qu’est-ce qui se passe à ce moment-là,

c’est-à-dire dans la seconde moitié du XVIII siècle ? La pose (Setzung)

kantienne de la raison pure qui doit obturer encore une fois le trou

apophatico-ontologique pour que la certitude et la vérité de la connaissance

scientifique soient garanties. Et Kant ne suppose pas cette figure

transcendantale tout naïvement, mais il la pose en en examinant critiquement la

nécessité. Cette sorte de défense par la réobturation métaphysique du trou

continue jusqu’à das transzendentale Ich de Husserl.

Cependant c’est chez Nietzsche, ce penseur qui a proclamé

la mort du Dieu éternel et la venue du surhomme incarnant la volonté de

puissance, que Heidegger voit l’achèvement (Vollendung) de la

métaphysique, ce qui veut dire ceci :

Nietzsche

pense par avance, dans sa pensée de la volonté de puissance, ce qu’est le

fondement métaphysique de l’achèvement de la Neuzeit .

Dans la pensée de la volonté de puissance s’achève par avance le penser

métaphysique même. Nietzsche, le penseur de la pensée de la volonté de

puissance, est le dernier métaphysicien de l’Occident. L’époque dont

l’achèvement se déploie dans sa pensée, la Neuzeit, est une Endzeit ,

c’est-à-dire, une époque où, à un certain moment et d’une certaine manière,

s’élève la décision historique sur ceci : si cette Endzeit est la

clôture de l’histoire occidentale ou bien le contrejeu à un autre commencement.

Parcourir la démarche de pensée nietzschéenne jusqu’à la volonté de puissance,

cela signifie ceci : aborder de front cette décision historique.

Le fait que les

figures idéales traditionnelles aient perdu leur efficace pour obturer le trou

apophatico-ontologique, se traduit par la dévalorisation des valeurs suprêmes (Entwertung

der obersten Werte), c’est-à-dire le nihilisme . Si on

ne fait que déplorer cette perte de façon pessimiste, on est dans le nihilisme

passif qui entraînerait la fin de l’histoire occidentale. En revanche, si on

ose poser une nouvelle valeur à la place des valeurs perdues, on est dans le

nihilisme actif qui ferait le contrejeu (Gegenspiel, autrement dit,

résistance et défense) à l’autre commencement, c’est-à-dire au moment

eschatologique de l’Histoire de l’être. La volonté de puissance est

exactement cette volonté de poser une nouvelle valeur de sorte que toutes les

valeurs existantes soient renversées (Umwertung der aller Werte), ce qui

veut dire au fond que le platonisme soit renversé (Umdrehung des Platonismus)

pour que maintenant se pose, à la place de l’ἰδέα mythologique, la vie réelle qui voudrait devenir toujours plus puissante

qu’elle-même (Machtsteigerung : accroissement de puissance).

Ainsi, la volonté

de puissance est un renversement du platonisme au sens où maintenant le devenir

se substitue à l’être (Dem Werden den Charakter des Seins aufzuprägen :

empreindre sur le devenir le caractère de l’être). C’est-à-dire, maintenant, ce

qui obture le trou apophatico-ontologique, n’est plus quelque chose d’éternel

et d’immuable comme l’est l’ἰδέα platonicienne, mais la volonté de

puissance qui veut et doit devenir toujours plus puissante qu’elle-même. Et

c’est en tant qu’incarnation de la volonté de puissance que Nietzsche présente,

par la bouche de Zarathoustra, le surhomme qui doit venir prochainement.

Mais il est

évident qu’une personne en tant qu’individu ne peut pas être surhomme, puisque

quelqu’un qui tente de l’être tombera nécessairement dans l’épuisement. Et

l’idée qu’un jour surgira une nouvelle « race » surhumaine n’est

évidemment que fantasmatique, voire paranoïaque si on en a la conviction comme

Nietzsche.

Certes, on

pourrait imaginer que Nietzsche aurait pu trouver, s’il avait lu Marx, un

exemple concret du surhomme dans le capitaliste en tant que personnification du

capital qui poursuit sans cesse l’accroissement du capital sous la pulsion

absolue d’enrichissement (der absolute Bereicherungstrieb). Mais il faut

dire qu’il est maintenant indéniable que le capitalisme entraînera l’épuisement

des ressources naturelles et la dégradation environnementale de la Terre, et

par là le dépérissement de l’humanité tout entière.

Le concept

nietzschéen du surhomme incarnant la volonté de puissance est déjà assez

paranoïaque, et ce sans aucune corrélation avec l’encéphalopathie qui a

entraîné de façon aiguë son Umnachtung. Depuis, nous observons que des

idéologies qui, après la volonté de puissance, se sont posées et se posent pour

obturer le trou apophatico-ontologique, par exemple le communisme, des formes

diverses de nationalisme, de racisme et de sexisme (y compris le masculinisme

et le patriarcalisme), deviennent de plus en plus paranoïaques. Et à partir du

mois de janvier 2025, ces quatre pays les plus puissants parmi les grandes

puissances, c’est-à-dire les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde sont

tous gouvernés par des hommes paranoïaques. Quelle horreur !

Cette

paranoïsation globale et généralisée est le produit de la réaction défensive

contre l’angoisse de l’Aufgehen du trou apophatico-ontologique. Plus cet

Aufgehen est imminent, plus la situation est paranoïqaue. Cette

situation de plus en plus intolérable durera jusqu’au moment eschatologique d’Ereignis.

§ 3. Un exemple d’expériences cliniques de l’Aufgehen

du trou apophatico-ontologique

L’Aufgehen

(ouverture-surgissement) du trou apophatico-ontologique nous provoque

l’angoisse que Heidegger appelle Grundbefindlichkeit ou Grundstimmung.

Elle nous est fondamentale pour autant que nous somme dans la phase

eschatologique où le trou veut toujours s’ouvrir et surgir devant nous.

L’expérience psychanalytique nous montre qu’en général, cette angoisse prend

une ou plusieurs de ces trois formes : les angoisses du néant, de la mort

et du péché.

Pour voir comment

se manifeste l’Aufgehen du trou apophatico-ontologique dans

l’expérience, nous réexaminons cet exemple princeps de l’interprétation du

rêve, c’est-à-dire le rêve de l’injection faite à Irma que Freud a eu dans la

nuit du 23/24 juillet 1895.

Un grand hall – beaucoup d’invités que nous recevons. – Parmi eux, Irma, que je prends aussitôt à

part pour répondre à sa lettre, lui faire des reproches pour n’avoir pas encore

accepté la « solution ». Je lui dis : Si tu as encore des

douleurs, ce n’est vraiment que de ta faute. – Elle répond : Si tu savais ce que

j’ai à présent comme douleurs à la gorge, à l’estomac et au ventre, ça me serre

de partout. – Je

suis effrayé et la regarde. Elle a un air pâle et bouffi ; je pense

finalement que j’omets quand même de voir là quelque chose d’organique. Je

l’emmène à la fenêtre et regarde dans sa gorge. À ce moment-là, elle se montre quelque peu

récalcitrante, comme les femmes qui portent un appareil dentaire. Je pense en

moi-même : elle n’en n’a pas besoin. – Du reste, la bouche s’ouvre alors très

bien et je trouve à droite une grande tache blanche, et ailleurs je vois sur de

curieuses formations frisées, manifestement formées sur le modèle des cornets

du nez, des escarres étendues d’un blanc grisâtre. – J’appelle vite en consultation le Dr M.,

qui répète l’examen et confirme… Le Dr M. a un tout autre air que

d’habitude ; il est très pâle, boite, a le menton sans barbe… Maintenant

mon ami Otto se tient aussi debout à côté d’elle, et l’ami Leopold la percute à

travers son corset et dit : elle a une matité en bas, à gauche, il montre

aussi une partie cutanée infiltrée à l’épaule gauche (ce que, malgré le

vêtement, je sens comme lui)… M. dit : Pas de doute, c’est une infection,

mais ça ne fait rien ; il va s’y ajouter de la dysenterie et le poison va

s’éliminer… Nous savons aussi immédiatement d’où provient l’infection. L’ami

Otto lui a administré il y a peu, alors qu’elle ne se sentait pas bien, une

injection avec une préparation de propyle, propylène… acide propionique…

triméthylamine (dont je vois la formule en caractère gras devant moi)… On ne

fait pas de telles injections avec une telle légèreté… Il est vraisemblable

aussi que la seringue n'était pas propre…

Du point de vue

apophatico-ontologique, il est tout à fait évident que la bouche grand ouverte

d’Irma représente l’Aufgehen du trou (en effet, nous pouvons remarquer dans

cette phrase « Der Mund geht dann auch gut auf »

[ la bouche s’ouvre alors très bien ] le verbe aufgehen), et ce en tant

que trou du péché comme le suggèrent les paroles de reproche : « ce

n’est vraiment que de ta faute » (es ist wirklich nur deine Schuld)

et le doute d’une erreur de diagnostic. Et en effet, comme on le sait, l’étude

biographique faite par Masson à

partir des lettres de Freud à son ami Wilhelm Fliess met au jour ce qu’il y a

vraiment eu lieu dans l’arrière-plan de ce rêve : la faute grave de Fliess

dans son opération nasale faite vers le 21 février 1895 (c’est-à-dire cinq mois

avant le rêve d’Irma) à l’endroit d’une des analysantes de Freud, Emma

Eckstein, qui a failli mourir au début du mois suivant à cause de l’hémorragie

massive résultante de ladite faute. Donc il ne s’agit pas d’une faute médicale

de Freud lui-même, mais de l’ORL berlinois. Cependant, puisque c’est bien lui

qui a persuade sa patiente de se faire opérer par Fliess, il se culpabilise

tout d’abord. Mais ensuite, pour nier la responsabilité de son ami, il finit

par refouler sa propre culpabilité et culpabiliser la victime, ce qui est

représenté dans le rêve par ces paroles : « ce n’est vraiment que de ta

faute ». Pourtant ce qui est refoulé revient effectivement sous cette

forme de l’Aufgehen du trou du péché.

Cet Aufgehen

devrait lui provoquer une grande angoisse, ce qui n’a pas lieu. Pourquoi ?

Parce que le trou est réobturé en deux temps : d’abord sont mobilisés ses

trois amis, le Dr M (Joseph Breuer), Otto et Leopold, qui déroulent une scène

ridicule autour d’Irma. Mais à la fin, ce qui apparaît comme un deus ex

machina, c’est la formule chimique de la triméthylamine fort accentuée en étant

imprimée en caractère gras (fettgedruckt). Seulement la formule dont il

s’agit n’est pas celle que nous nous représentons aujourd’hui (cf. fig. 5),

mais celle que Lacan nous présente dans la séance du 9 mars 1955 de son

Séminaire II (cf. fig. 6). Peut-être autrefois, c’était ainsi qu’on présentait

des formules chimiques dans les imprimés.

La triméthylamine

se trouve en effet dans le corps vivant comme un des métabolites intermédiaires

de la choline. Fliess pensait qu’elle devait avoir une place dans la biochimie

des activités sexuelles, ce qui a sans doute motivé l’apparition de la formule

dans le rêve de Freud. Cependant, déjà dans son Séminaire II, Lacan dit que

cette formule est faite « de signes sacrés » puisque la structure

trinitaire y est multipliée. Et c’est Gérard Haddad qui

nous explique pleinement ce qu’elle symbolise. Présentée ainsi (cf. fig. 7), la

formule de la triméthylamine est semblable à la lettre hébraïque ש (shin), laquelle est l’initiale

du mot שֵׁם (shem : nom). Et ce mot avec l’article défini הַשֵּׁם

(HaShem : le Nom) est dans le judaïsme un des noms substitutifs de Dieu יהוה

(YHWH), lequel nom, son nom propre, est déclaré ineffable par la Torah. En

plus, la lettre ש est aussi l’initiale du mot שַׁדַּי (Shaddai : Παντοκράτωρ,

Tout-Puissant) qui est un autre nom substitutif de YHWH.

Fig. 7

Alors nous pouvons avoir cette interprétation topologique : la formule

de la triméthylamine représente par sa similitude avec la lettre ש le Nom de

Dieu, c’est-à-dire, dans la terminologie lacanienne, le Nom-du-Père ou le

signifiant maître S1, qui réobture le trou du péché s’ouvrant devant

Freud sous la forme de la bouche béante d’Irma. En effet, l’obturation du trou

apophatico-ontologique est la fonction du Nom-du-Père comme le suggère cette

remarque de Lacan dans son écrit D’une question préliminaire à tout

traitement possible de la psychose : « le trou [est] creusé dans

le champ du signifiant par la forclusion du Nom-du-Père . » Si

la forclusion du Nom-du-Père creuse le trou, sa restauration l’obture de

nouveau. Et c’est grâce à cette réobturation du trou par le Nom que le rêve

d’Irma n’angoisse pas tellement Freud ni lui déclenche la psychose.

Mais cette

réobturation du trou par le Nom n’est qu’une défense contre l’Aufgehen

angoissant du trou, tandis que cet Aufgehen est nécessaire dans la phase

eschatologique de l’histoire de l’être pour que se produise le moment

eschatologique d’Ereignis. Il ne nous faut pas y résister, mais y être

obéissants pour que l’Ereignis s’approprie (sich aneignen) notre Dasein

et que nous devenions nous-même Ereignis selon la nécessité de

l’histoire de l’être.

Ainsi, l’histoire

de l’être et le processus de l’expérience psychanalytique concordent, et

ce sur le modèle du processus dialectique de la Phénoménologie de l’Esprit,

puisque Heidegger et Lacan se réfèrent, tous les deux, à Hegel pour penser au

mouvement et au changement dialectiques de l’être et du sujet $.

§ 4. La temporalité chrétienne

Comme on le sait, Hegel était luthérien. À l’Université de Berlin, il faisait à peu près tous les

trois ans (1821, 1824, 1827 et 1831) ses Leçons sur la philosophie de la

religion. Et là il dit en 1824 : « L’objet de la religion ainsi

que de la philosophie est la vérité éternelle dans son objectivité même, Dieu

et rien que Dieu, et l’explication de Dieu », et en 1827, il dit

encore : « Dans la philosophie, laquelle est théologie, il s’agit

uniquement et seulement de présenter la raison [Vernunft] de la religion. »

Ainsi, pour lui, la philosophie et la théologie sont la même chose, ce qui veut

dire que, quand il pense, il pense à Dieu. De Heidegger et de Lacan qui

appartiennent, tous les deux, à la tradition catholique, nous pouvons dire

aussi la même chose : quand ils pensent, ils pensent à Dieu. C’est assez

évident chez Lacan, puisque, par exemple, le Nom-du-Père est un des mots-clefs

de son enseignement, et qu’il met en équivalence dans un passage

de sa Télévision l’« être un saint » et l’« être un

psychanalyste », lequel passage, pour autant que je sache, n’a jamais été

commenté suffisamment en relation avec les quatre discours. Encore nous pouvons

nous apercevons maintenant que, quand il dit que « l’inconscient

est le discours de l’Autre » et que « le désir de l’homme est le

désir de l’Autre » et quand il met l’Autre dans une relation avec le sujet

dans ses schémas L et R (cf. fig. 8 et 9), cet Autre n’est rien d’autre que

Dieu, ce qui est indiqué clairement par la même position de l’Autre et le

Nom-du-Père dans le schéma R. Et s’il s’intéresse particulièrement au cas du

président Schreber, c’est parce qu’il s’agit là, dans son délire, explicitement

de son rapport sexuel avec Dieu.

Quant à Heidegger, il dit par exemple ceci :

Le Dieu [ der

Gott ] vient dans la philosophie par l’Austrag ,

lequel nous pouvons d’abord penser comme le lieu préalable [Vorort] de

l’essence de la différence de l’être et de l’étant. Cette différence fait la

fente fondamentale [Grundriß] dans la structure de l’essence de la

métaphysique. L’Austrag produit et donne l’être comme fondement de

pro-duction [ her-vor-bringender Grund ], lequel fondement

lui-même requiert, à partir de ce qui est fondé par lui, le fondement

convenable pour lui, c’est-à-dire la causation par la chose la plus

fondamentale. C’est la cause en tant que causa sui. Et c’est le nom

juste du Dieu dans la philosophie. Ce Dieu, l’homme

ne peut pas Le prier, ni Lui faire d’offrande. Devant la causa sui,

l’homme ne peut pas tomber à genoux par crainte, ni musiquer ou danser devant

ce Dieu.

Par conséquent,

le penser a-thée [ das gott-lose Denken ],

lequel doit rejeter le Dieu de la philosophie, le Dieu en tant que causa sui, est peut-être plus proche du Dieu divin [ der

göttliche Gott ]. Cela veut dire ici simplement : il est plus

libre pour Lui que l’onto-théo-logique voudrait l’admettre.

Ainsi, il nous faut distinguer ces deux Dieux, le « Dieu de la

philosophie » et le « Dieu divin », ou pour mieux dire,

distinguer le vrai Dieu et cette idole qu’est le Dieu scolastique. Et c’est

exactement ce qu’a fait Blaise Pascal dans son expérience mystique de la

« Nuit du feu » en disant qu’il croit en « Dieu d’Abraham, Dieu

d’Isaac, Dieu de Jacob, non [ au Dieu ] des philosophes et des

savants. » C’est-à-dire qu’il faut que le Dieu métaphysique soit rejeté,

ou, dans la terminologie lacanienne, forclos, parce qu’il est une idole faisant

obstacle à l’accès au Dieu réel qui ne cesse pas de ne pas s’écrire.

Donc eux, Hegel, Heidegger et Lacan, quand ils pensent, ils pensent à Dieu.

Alors, qu’est-ce que cela nous apporte quand nous les lisons ? C’est la

temporalité chrétienne, ou, parce que je suppose qu’aussi le judaïsme et

l’islamisme la partagent, il serait mieux de l’appeler temporalité monothéiste.

Et en quoi consiste-elle ? En ceci qu’elle comporte non seulement le temps

au sens ordinaire ou aristotélicien, c’est-à-dire le temps de l’Histoire ou le

temps physique, mais aussi bien le moment archéologique de la création ex

nihilo et le moment eschatologique de la consummatio saeculi

(consommation des siècles), lesquels deux moments ne se situent pas sur l’axe

du temps, ce que Heidegger appelle, comme nous le verrons ci-dessous, ekstatisch

(extatique). Cette temporalité chrétienne est suggérée dans la Bible par cette

expression qui se trouve dans le livre de l’Apocalypse : ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ

ἐρχόμενος, et qui veut dire ceci : Dieu, Celui qui existe dans le

temps de l’Histoire, qui était au moment archéologique de la création ex nihilo,

et qui viendra au moment eschatologique du jour du Seigneur.

Cette temporalité chrétienne est formulée dans la dialectique hégélienne

par ces trois temps : d’abord l’immédiateté archéologique, ensuite

l’aliénation actuelle, et enfin la réflexion eschatologique en soi-même [ Reflexion

in sich selbst ] par laquelle se produit l’être absolument médié [ das

absolut vermittelte Sein ].

Quant à Heidegger, dans son cours du

semestre d’été de 1927 intitulé Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie,

c’est-à-dire quelques mois après la publication de son magnum opus, il définit

la temporalité [Zeitlichkeit] de façon plus claire que dans Être et

temps en disant ceci : « Comme l’unité extatique de l’avenir, du

passé et du présent [ ekstatische Einheit von Zukunft, Gewesenheit und

Gegenwart ], la temporalité a un horizon déterminé par l’extase. La

temporalité est, comme l’unité originaire de l’avenir, du passé et du présent [ die

ursprüngliche Einheit von Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart ], en

soi-même, extatique-horizontal . »

Il me semble que cette expression heideggérienne de « die Einheit von

Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart » vient directement de cette expression

biblique de « ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος »

où Jean de Patmos utilise ce quasi-néologisme de « ὁ ἦν » (le

« il était »), tout comme Heidegger ne dit pas simplement « Vergangenheit »

mais ce quasi-néologisme de « Gewesenheit ». Puisque Heidegger

dit expressément que « ‹ être › dans Être

et temps n’est rien d’autre que ‹ temps › pour autant que le

mot ‹ temps › est utilisé comme le nom

préalable de la vérité de l’être »

et qu’il dit aussi que ces trois questions – la question du sens de l’être (Frage

nach dem Sinn von Sein), la question de la vérité de l’être (Frage nach

der Wahrheit des Seins) et la question du lieu ou de la localité de l’être

(Frage nach dem Ort oder der Ortschaft des Seins), autrement dit la

topologie de l’être (Topologie des Seins que Heidegger écrit dans ses

cahiers noirs d’après-guerre Topologie des Seyns [ topologie

de l’être ]) – se posent successivement sur le même chemin du

penser ,

ce chemin qui mène à l’abîme de l’être c’est-à-dire au trou

apophatico-ontologique, maintenant nous pouvons voir comment la notion de

temporalité dans Être et temps aboutit au trou de l’être :

c’est parce qu’elle consiste dans le « ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος »

qui comporte non seulement l’être présent (Anwesenheit) mais aussi bien

le non-être du moment archéologique de la création ex nihilo et le

non-être du moment eschatologique de la consummatio saeculi, que la

question de la temporalité mène Heidegger au trou de l’être qui est la

condition de la possibilité de l’être en tant que présence.

§ 5. La topologie apophatico-ontologique et les

quatre discours

Alors, où pouvons-nous trouver chez Lacan la formulation la plus claire de

cette temporalité chrétienne ? Je pense que c’est dans les quatre discours

(cf. fig. 10), surtout dans le processus de transformation qui part du discours

du maître et qui aboutit, en passant par le discours de l’université, au

discours de l’analyste.

Fig. 10

La schématisation des quatre discours est la plus achevée et la plus belle

et donc la plus puissante parmi les schémas lacaniens que j’appelle

mathématico-topologiques, puisque dans ces schémas-là – le schéma optique avec deux miroirs, les schémas L et R,

le graphe du désir et les quatre discours – un certain nombre de mathèmes sont disposés dans des

places topologiquement définies.

Les quatre discours peuvent être mis en relation avec la topologie du plan

projectif, alias le cross-cap (cf. fig. 11, 12 et 13) que Lacan

introduit dans son enseignement au moment du Séminaire IX (1961-1962) L’Identification

pour penser mieux à la topologie du trou apophatico-ontologique et la

schématiser mieux.

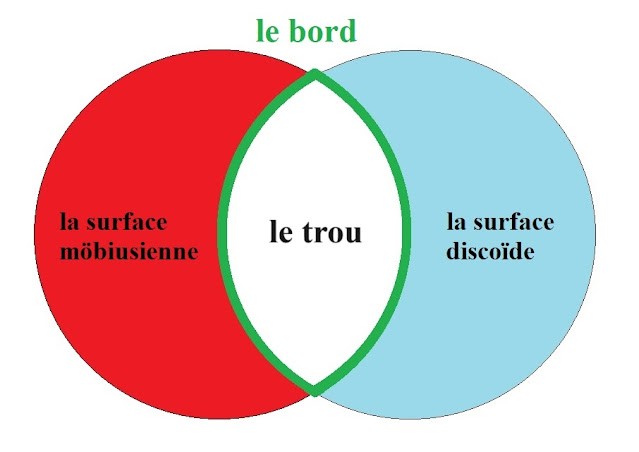

Quand on identifie le bord du trou creusé dans une sphère

(cette sphère trouée est homéomorphe à un disc) et le bord d’une bande de

Möbius (cf. fig. 11), on obtient une surface close qu’on appelle plan projectif

(cf. fig. 12 et 13), lequel s’appelle ainsi à cause de son rapport avec la

géométrie projective, mais je n’y entrerai pas ici. Comme on le voit dans les

figures 12 et 13 (que Lacan appelle parfois asphère), le plan projectif

en tant que surface close n’est pas représentable de façon adéquate dans

l’espace euclidien de dimension 3, mais on ne peut y voir que la surface de

sphère trouée (bleu) et le bord d’identification (vert), tandis que la surface

möbiusienne (rouge) déborde l’espace de dimension 3. Dans la terminologie

mathématique, on dit que le plongement (embedding) du plan

projectif dans l’espace euclidien de dimension 3 est impossible, et que le cross-cap

ou l’asphère (cf. fig. 12 et 13) sont une des manières possibles d’immersion

du plan projectif dans l’espace euclidien de dimension 3. De toute façon, par

l’opération inverse, c’est-à-dire si l’on coupe le plan projectif d’une manière

convenable, on obtient une sphère trouée et une bande de Möbius.

Comme nous le voyons, la topologie du plan projectif ne nous est pas facile

à représenter ni à manier. Alors, Lacan nous introduit dans son Séminaire XI

(1964) Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse le schéma de

deux cercles qui ressemble à un diagramme de Venn (cf. fig. 14) mais qui n’a

rien à faire avec la théorie des ensembles.

Comme le montre cette juxtaposition

de la figure 11 et la figure 14, le schéma de deux cercles est une

schématisation plus claire et plus maniable de la topologie du plan projectif,

où le trou apophatico-ontologique (blanc) se situe au centre avec son bord

(vert), la surface de la sphère trouée (bleu) à droite et la surface

möbiusienne (rouge) à gauche.

Alors, quelle est la correspondance entre la topologie du plan projectif et

les quatre discours ?

Fig. 15

Prenons pour exemple la correspondance entre le schéma de

l’aliénation et le discours de l’université (cf. fig. 15), lesquels,

l’aliénation et le discours de l’université, sont notre mode d’existence

quotidien. Seulement je dois vous dire que ce schéma de l’aliénation n’est pas

exactement ceux que Lacan nous présente dans ses Séminaires XI (la séance du 27

mai 1964) et XIII (la séance du 15 décembre 1965), mais une reconstruction à

partir des schémas originaux et de tentatives de Jacques-Alain Miller qui a

essayé à de certains moments de son cours L’Orientation lacanienne de

situer les mathèmes des quatre discours dans le schéma de deux cercles.

D’abord, dans le schéma de l’aliénation, le trou central qui représente le

trou apophatico-ontologique est obturé par le signifiant maître S1

(jaune). Or, dans le discours de l’université, il est à la place de la vérité,

cette vérité étant la vérité au sens métaphysique qui remonte jusqu’à l’ἰδέα platonicienne.

Donc la place de la vérité est la place de ce qui obture le trou. Comme vous le

remarquez, dans mes figures, la couleur du trou est blanche quand il est ouvert,

tandis que, quand il est obturé, la couleur de ce qui l’obture est jaune.

Ensuite il nous faut prêter attention au bord du trou (vert), comme Lacan

nous dit souvent de le faire. Dans le schéma de l’aliénation, le bord du trou joint la surface de la sphère trouée (bleu) et celle de

la bande de Möbius (rouge). Et ce qui fait le bord est l’objet a. Quand

Lacan dit parfois que l’objet a est le trou, il veut dire, me

semble-t-il, que l’objet a fait le bord du trou. Dans le discours de

l’université, l’objet a est à la place de l’autre. Donc la place de

l’autre est la place de ce qui fait le bord du trou.

Troisièmement, la surface de la sphère trouée (bleu) est, comme on le voit

dans les figures 12 et 13, presque tout ce qui se trouve du plan projectif dans

l’espace euclidien de dimension 3. Selon l’expression de Lacan dans son

Séminaire XXII (1974-1975) R.S.I., elle donne au plan projectif la consistance

de l’étant (Seiendes). Ce qui fait cette surface est le S2,

lequel se situe dans le discours de l’université à la place de l’agent. Donc la

place de l’agent est la place de la consistance de l’étant.

Enfin, la surface de la bande de Möbius (rouge) est, comme on le voit

également dans les figures 12 et 13, hors de l’espace euclidien de dimension 3,

c’est-à-dire, aussi selon l’expression de Lacan dans son Séminaire R.S.I.,

elle ex-siste à cet espace-là. Ce qui fait la bande de Möbius est le

sujet $, lequel se situe dans le discours de l’université à la place de

la production. Donc la place de la production est la place de l’ex-sistence.

Soit dit en passant, quand nous lisons dans le premier paragraphe du Séminaire

sur « La Lettre volée » cette remarque de Lacan qui nous dit que

le sujet de l’inconscient est à situer dans la place de l’ex-sistence ,

il nous est maintenant clair qu’il pense à la structure qu’il appellera

aliénation et discours de l’université, laquelle structure est, comme je l’ai

déjà dit, notre mode d’existence quotidien.

Maintenant nous pouvons schématiser avec les schémas de deux cercles les

quatre discours (cf. fig. 10) de façon suivante (cf. fig. 16).

Fig. 16

Au commencement, c’est-à-dire au moment archéologique de l’Histoire de l’être,

il y avait le discours du maître où le trou apophatico-ontologique était ouvert

en tant que le trou du sujet $ même. Ensuite, le discours de

l’université arrive quand la phase métaphysique commence par l’obturation du

trou avec le signifiant maître S1, lequel signifiant est ainsi le

mathème de toutes ces figures métaphysiques depuis l’ἰδέα de Platon

jusqu’à la volonté de puissance de Nietzsche. Mais quand la phase

eschatologique commence où l’obturation métaphysique du trou perd son efficace,

le trou veut s’ouvrir et surgir (aufgehen) pour que le discours de

l’analyste se produise. Comme vous le voyez dans la figure 16, dans le discours

de l’analyste, les deux cercles se séparent pour que le sujet $

apparaisse en faisant le bord du trou. C’est ce que Lacan appelle séparation

dans le Séminaire XI et dans l’écrit qu’il rédige dans le cours de ce

séminaire, la Position de l’inconscient. Mais à peine se produit la

séparation, que le trou s’obture de nouveau, de sorte qu’il y ait des

va-et-vient incessants entre l’aliénation (le discours de l’université) et la

séparation (le discours de l’analyste). C’est ce que Lacan appelle pulsation

temporelle également dans le Séminaire XI et dans la Position de

l’inconscient. Mais enfin le moment arrivera où non seulement le discours

de l’analyste s’établit, mais où la jouissance de sublimation se produit aussi

bien. Alors ce sera le moment eschatologique d’Ereignis qui est le

moment de la fin de l’analyse (j’y reviendrai). Quant au discours de

l’hystérique, ce qui le caractérise est l’obturation du trou par l’objet a

pour autant que l’hystérique s’en refuse la jouissance pour que son désir $

reste insatisfait, comme l’indiquent la « spirituelle bouchère » et

son amie : l’objet de refus de celle-ci est le saumon fumé, tandis que

celui de celle-là est le caviar .

Alors, j’ajouterai ici quelques remarques, puisque ces schématisations

éclairent quelques points de l’enseignement de Lacan, notamment de son

enseignement des années 1970. Premièrement, la topologie dont il s’agit dans la

psychanalyse est tétradique (cf. fig. 17), non pas triadique, comme le

suggèrent les quatre places des quatre discours et l’introduction du nœud

borroméen à quatre ronds de ficelle

(cf. fig. 18) dans le Séminaire XXII (1974-1975) R.S.I.

Certes la triade

du symbolique, de l’imaginaire et du réel est fondamentale, mais il faut

distinguer deux définitions du réel : le réel en tant que ce qui ne cesse

pas de ne pas s’écrire, c’est-à-dire l’impossible (rouge), et le réel en tant

que ce qui ne cesse pas de s’écrire, c’est-à-dire le nécessaire (vert).

D’ailleurs cette définition-ci est déjà suggérée par la définition du réel

comme ce qui revient toujours à la même place, laquelle définition est élaborée

dans ses Séminaires II et III. Ainsi, la triade lacanienne classique du

symbolique (ce qui se situe à la place du trou, autrement dit à la place de ce

qui obture le trou), de l’imaginaire (ce qui se situe à la place de la

consistance) et du réel (en tant que ce qui se situe à la place de

l’ex-sistence, autrement dit à la place de l’impossible) doit être complétée

par le quatrième élément qui est le réel en tant que ce qui se situe au bord du

trou, autrement dit à la place du nécessaire, et que Lacan choisit dans son

Séminaire XXIII (1975-1976) sur James Joyce d’appeler sinthome, lequel

est l’orthographe du mot symptôme vers l’an 1500, et un homophone de saint

homme dont Lacan lui-même nous rappelle qu’il a parlé du saint dans la Télévision

pour autant que l’« être un saint » et l’« être un

psychanalyste » sont équivalents l’un à l’autre. J’y reviendrai.

Deuxièmement, les correspondances des mathèmes utilisés dans le graphe du

désir (cf. fig. 4) et ceux utilisés dans les quatre discours (cf. fig. 15).

D’abord, le mathème du sujet $ est toujours le même : le mathème du

trou apophatico-ontologique et celui de l’Urbegierde (désir originaire).

En revanche, le mathème A (le grand A) nécessite beaucoup de commentaires. Le

grand A dans les schémas L et R (les figures 8 et 9) est le mathème de l’Autre

symbolique qui correspond au mathème S1 dans le discours de l’université.

Mais dans le Séminaire V (1957-1958) où Lacan nous présente le graphe du désir

pour la première fois et au cours duquel il écrit D’une question

préliminaire à tout traitement possible de la psychose, il distingue deux

Autres, et cette distinction est reprise dans la Subversion du sujet :

1) l’Autre en tant que lieu du signifiant, autrement dit l’ensemble des

signifiants, mais qui comporte le trou du manque, correspond au mathème S2 ; 2) l’Autre-de-l’Autre, c’est-à-dire le Nom du

Père, qui est le signifiant manquant dans l’Autre, correspond au mathème S1.

Alors l’Autre en tant que lieu du signifiant se réduit, puisqu’il a le trou du

manque, au corps maternel qui comporte le trou de castration, c’est-à-dire à la

consistance de l’imaginaire, tandis que l’Autre symbolique est

l’Autre-de-l’Autre qui manque dans l’Autre en tant que lieu du signifiant. Cet

Autre-de-l’Autre figure dans le graphe du désir comme le trou du signifiant

manquant Ⱥ. Le mathème S(Ⱥ), défini comme signifiant du manque dans l’Autre ,

correspond au bord du trou apophatico-ontologique, c’est-à-dire à la place de

l’autre (la place en haut à droite) dans les quatre discours. Le mathème de la

pulsion ($ ◊ D) où le D est défini comme la demande pulsionnelle (Triebanspruch)

est aussi un mathème du trou apophatico-ontologique pour autant qu’il s’ouvre,

bordé de l’objet a, quand l’obturation du trou par le signifiant maître

S1 devient inefficace. Le mathème du fantasme ($ ◊ a) présenté comme une formation imaginaire, est le mathème

de ce qui dissimule le trou, mais, quand même, nous pouvons trouver là aussi

une certaine représentation du trou.

Troisièmement, la transformation

structurale du discours du maître au discours de l’université schématise ce que

Freud appelle Urverdrängung (refoulement originaire ou

archi-refoulement) (cf. fig. 19) et qui

consiste en ceci : au commencement de la phase métaphysique de l’Histoire

de l’être, le signifiant maître S1, en obturant le trou,

refoule le sujet $ en tant qu’Urbegierde dans la place de

l’ex-sistence. Et non seulement il le refoule, mais il s’y substitue, ce en

quoi consiste l’aliénation.

Quatrièmement, cette transformation structurale (cf. fig. 19) formalise le

mythe freudien du meurtre de l’Urvater (père primitif ou patriarche) et,

par là, met au jour la vérité de ce mythe. Le discours du maître correspond à

l’état originaire de la horde primitive où, étant donné qu’il n’y a pas encore

le tabou de l’inceste, l’Urvater S1 à la place de l’agent, en

tant que maître absolu et avide, possède sexuellement toutes les femmes de sa

horde, c’est-à-dire qu’il seul jouit de toutes les femmes, c’est-à-dire de la

Femme. Et puis, le meurtre apporte cette transformation où les fils S2

usurpent la place de l’agent en détrônant le père mort S1 dans la

place de la vérité, et en même temps, ils s’identifient à lui en mangeant sa

chair. Mais à ce moment-là, ils entrent sous la domination du père mort, comme

le moi sous la domination du surmoi. L’Urbegierde (désir originaire) $

est refoulée (Urverdrängung), et les fils ne peuvent pas jouir de la

Femme, mais seulement du plus-de-jouir d’objets prégénitaux a. Tel est

le discours de l’université. Cependant, en formalisant ainsi, nous nous

apercevons que la jouissance parfaite et complète de l’Urvater n’est

qu’un mythe, puisque dans le discours du maître le trou n’est pas du tout

comblé. Il faut nous souvenir qu’au moment archéologique de la création ex

nihilo, l’Éden n’existe pas encore, mais que l’Esprit de Dieu seul plane

sur le trou abyssal. Le mythe de l’Urvater mythifie dans la forme

inverse l’impossibilité de la jouissance du rapport sexuel avec la Femme.

Cinquièmement, puisque j’ai fait allusion au moi et au surmoi, je vous

présente ici la seconde topique de Freud en en situant les instances dans le

schéma de l’aliénation et le discours de l’université (cf. fig. 20) : le S2

est le moi, le S1 le surmoi, le $ le ça et le petit a

l’objet libidinal.

§ 6. La transformation structurale eschatologique

du discours de l’université au discours de l’analyste

Alors, entrons dans les détails de la transformation structurale

eschatologique du discours de l’université au discours de l’analyste (cf. fig.

21), puisque c’est ce qui devrait se produire dans la psychanalyse pour qu’elle

aboutisse à la fin.

Comme je l’ai déjà dit, le discours de l’université est notre mode

d’existence quotidien. Hegel l’appelle Entfremdung (aliénation) et

Heidegger Verfallenheit (déchéance, dévalement). Dans cette structure,

le signifiant maître S1, en obturant le trou apophatico-ontologique,

refoule le sujet $ pour s’y substituer (Urverdrängung). Alors le

sujet $ est poussé hors de sa propre place (la place de la vérité) dans

la place de la production qui est celle de l’ex-sistence, celle de ce qui ne

cesse pas de ne pas s’écrire (l’impossible) et celle de Verborgenheit

(cèlement). Le moi S2 s’identifie au signifiant maître S1

en tant que surmoi pour devenir das Man (le on). Mais maintenant, dans

la phase eschatologique de l’Histoire de l’être, l’obturation du trou ne

peut plus se maintenir stablement comme dans la phase métaphysique, de sorte

que le trou veut toujours s’ouvrir et surgir (aufgehen) malgré la

résistance et la défense que nous formons contre l’Aufgehen angoissant

du trou. Et quand le trou s’ouvre et surgit effectivement, ce n’est pas par la

voie régressive du discours de l’université au discours du maître, mais par la

voie progressive du discours de l’université au discours de l’analyste, que le

trou surgit bordé par le bord formé du sujet $. Pour ainsi dire, le trou

du sujet $ au moment archéologique du discours du maître était an

sich, tandis qu’après l’expérience dialectique de l’analyse, le trou du

sujet $ au moment eschatologique du discours de l’analyste est an und

für sich.

Dans la transformation structurale eschatologique, le signifiant maître S1

est forclos de la place de ce qui obture le trou (la place de la vérité) dans

la place de l’impossible (la place de la production). Si le S1

déifié dans la place de la vérité n’est que le Dieu symbolique et l’idole

métaphysique, c’est-à-dire le Dieu que Pascal appelle Dieu des philosophes et

des savants, alors le S1 forclos et recelé (geborgen) dans la

place de l’impossible (ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire) est le Dieu réel

et vivant dans son mystère. C’est ce Dieu que Pascal appelle Dieu d’Abraham,

d’Isaac et de Jacob.

Et cette forclusion du S1 induit l’Aufgehen du trou du

sujet $ qui se lève (ἀνάστασις, résurrection) de la place de

l’impossible (la place de Verborgenheit) pour se révéler dans la place

du nécessaire (le bord du trou, la place d’Unverborgenheit). Si on entre

dans les détails, le sujet $ dans la place de la production du discours

de l’université est ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire (l’impossible). Mais

par la transformation eschatologique du discours de l’université au discours de

l’analyste, ce sujet $ cesse de ne pas s’écrire (le contingent) pour

devenir ce qui ne cesse pas de s’écrire (le nécessaire) dans le discours de

l’analyste.

L’Aufgehen eschatologique du trou du sujet $ n’est rien

d’autre que ce dont il s’agit dans la phénoménologie telle que Heidegger la

définit comme ἀποφαίνεσθαι τὰ φαινόμενα (faire voir à partir de lui-même ce qui

se montre tel qu’il se montre à partir de lui-même). Et cet Aufgehen

eschatologique du trou du sujet $ n’est rien d’autre que l’apocalypse

(révélation) eschatologique chrétienne.

Ainsi, dans le discours de l’analyste qui est la topologie de séparation

(cf. fig. 21), au moment de l’Aufgehen du trou du sujet $, la

surface sphérique qui se compose du S2 (le moi) et du petit a

(l’autre) se sépare de la surface möbiusienne du S1 (le Dieu réel),

le bord de laquelle est fait du sujet $. Comme nous pouvons le voir dans

le schéma du discours de l’analyste, nous avons maintenant la structure où le

sujet $ qui est dans la place du nécessaire (ce qui ne cesse pas de

s’écrire) est le représentant du S1 (le Dieu réel) qui est dans la

place de l’impossible (ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire) : $/S1. C’est-à-dire, maintenant, le

sujet $ se débarrasse de la relation imaginaire du moi (S2)

et de l’autre (a) pour entrer dans le vrai rapport avec Dieu, pour être

le représentant de Dieu, et ce pour faire la volonté de Dieu. Dans la prière du

Pater noster, nous disons que « fiat voluntas tua sicut in caelo et in

terra », mais ce « fiat » ne se réalise que quand nous faisons

nous-même la volonté de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu, c’est le

saint, ce saint dont Lacan parle dans la Télévision pour autant que

l’« être un saint » et l’« être un psychanalyste » sont

équivalents l’un à l’autre dans leur formalisation de $/S1.

D’ailleurs, à cet égard, nous pouvons aussi nous souvenir de ce que Lacan dit

dans la séance du 25 mai 1955 de son Séminaire II (1954-1955) Le moi dans la

théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, où il fait cette

remarque : « C’est précisément en cela que consiste la formation de

l’analyste : le moi de l’analyste en tant que tel doit être absent. (…)

C’est ça qu’il s’agit d’obtenir toujours du sujet en analyse. » Le sujet $

qui s’est débarrassé de son moi S2, c’est bien cela qui se lève dans

le discours de l’analyste. En parlant de façon heideggérienne, nous pouvons

dire qu’à ce moment-là, le Seyn s’approprie (aneignen, ereignen)

de notre Dasein pour que s’y produise (sich ereignen) l’Ereignis

eschatologique qui consiste dans l’Aufgehen du trou du Seyn

(le sujet $) et dans le recèlement (bergen) du Dieu réel S1.

C’est pour cela que le Seyn a besoin de notre Dasein.

Ainsi, à la fin de l’analyse, en nous libérant de la relation imaginaire du

moi et de l’autre, nous devenons le vrai représentant de Dieu pour faire Sa

volonté sur la terre, laquelle volonté pour le psychanalyste consiste à aider

tout sujet qui lui demande l’analyse à parvenir à la fin de son analyse où le

sujet deviendra lui-même un représentant de Dieu. Et c’est dans ce sens que

nous pourrions bien dire que la psychanalyse est une des voies de restauration

du rapport avec Dieu.

En effet, nous en avons un témoignage personnel de quelqu’un que vous

connaissez : c’est le Dr Gérard Haddad qui témoigne dans son livre Le

jour où Lacan m’a adopté (2002) de cet épisode dramatique de l’éveil de la

foi en lui, lui qui était un marxiste athée avant cela. Un jour, il a eu une

querelle violente avec son père « tyrannique » et

« capricieux » au sujet de la célébration de bar mitzva

de son fils, laquelle querelle a fini par sa déclaration contre son père de la

rupture de la relation filiale. Il en parle aussitôt à Lacan, lequel le

félicite en lui disant : « Vous avez eu parfaitement raison ».

Mais à peine il quitte le cabinet du psychanalyste, que « quelque chose

bascula, et je me trouvai envahi d’une décision » de faire la volonté de

Dieu, c’est-à-dire de célébrer lui-même la bar mitzva de son fils. Alors

il se demande : « Que s’était-il passé au tréfond de mon être en ces

quelques secondes ? Quelque chose comme le meurtre symbolique du père

imaginaire, animal et sur la dépouille encore chaude le surgissement immédiat

de l’instance de la Loi » qui lui transmet la volonté de Dieu. Le

lendemain, quand il parle au psychanalyste de sa décision, « à ma grande

surprise, entendant mes propos, Lacan manifesta une sorte d’enthousiasme »

en lui disant ces louanges : « C’est formidable ! » Et

« il me serra longuement la main pour souligner l’importance du

moment ».

Ce n’est pas à la fin de son analyse avec Lacan que cet épisode s’est

produit, mais à mi-chemin. Néanmoins, nous pouvons voir ce qui s’est passé à ce

moment-là : par la forclusion violente du signifiant maitre (le Nom-du-Père)

S1 de la place de la vérité, il est arrivé un moment de la

transformation eschatologique du discours de l’université au discours de

l’analyste, par où le sujet $ devient un réalisateur de la volonté de

Dieu S1 recelé dans la place de l’impossible. Ce que nous suggère

cet épisode est ceci : la transformation eschatologique peut arriver à

n’importe quel moment, soudain et inopinément, puisque le moment eschatologique

ne se situe pas sur l’axe du temps. Je vous en présente encore deux exemples

qui sont historiques : l’un est celui de René Descartes et l’autre celui

de Blaise Pascal, lequel j’ai déjà mentionné ici plusieurs fois. Bien qu’ils

soient, tous les deux, des hommes du XVIIème siècle, c’est-à-dire bien avant le

commencement de la phase eschatologique de l’Histoire de l’être, nous

pouvons trouver chez eux des témoignages de l’expérience du moment

eschatologique.

L’exemple de Descartes est son cogito ergo sum (cf. fig. 22). Dans

l’histoire de la philosophie, ordinairement on considère le cogito

cartésien comme une forme du sujet transcendantal, c’est-à-dire on ne peut plus

métaphysique. Mais Lacan nous en suggère une autre interprétation dans son

Séminaire XI. Dans le doute méthodique cartésien, le cogito n’est rien

d’autre que le dubito qui induit la forclusion de toutes les

présuppositions scolastiques, lesquelles sont le S1 dans le discours

de l’université. Alors se produit, au moment de l’ergo, la

transformation structurale, de sorte que surgit avec toute la certitude le sum

$ dans la place de l’autre du discours de l’analyste, c’est-à-dire la

place du nécessaire et le bord du trou. Mais, étant donné que la séparation (le

discours de l’analyste) va vite revenir à l’aliénation (le discours de

l’université) dans la pulsation temporelle, cette apparition du sujet $

n’est qu’évanouissante.

Fac-similé du mémorial de Pascal

Le deuxième exemple est l’expérience mystique fulgurante de Pascal qu’on

appelle la Nuit de feu (cf. fig. 23), de laquelle il nous laisse le

témoignage en nous disant d’abord « Feu » (d’où la Nuit de feu),

et puis ceci : « [ Je crois en ]

Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non [ au Dieu ] des

philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix… »

Ainsi, il s’agit d’une expérience intense de la certitude, de la joie et de la

paix, laquelle vient de la forclusion du « Dieu des philosophes et des

savants » (qui n’est en fait qu’une idole scolastique : le S1

à la place de la vérité dans le discours de l’université) et de la communion

mystique avec le Dieu réel (le S1 à la place de la production dans

le discours de l’analyste). Si je parle en anticipation, cette expérience de la

certitude, de la joie et de la paix est celle de la jouissance sublimatoire

dont il s’agit dans la fin de l’analyse.

Je viens de vous présenter seulement quelques exemples de l’expérience du

moment eschatologique, mais, en fait, il y en a innombrablement dans

l’Histoire : au premier chef, il faut nommer Jésus Christ, le Fils de

Dieu, mort et ressuscité le troisième jour, et puis tous les prophètes dans

l’Ancien Testament et tous les saints et toutes les saintes dans l’histoire du

christianisme. Bien sûr, je ne peux pas y entrer ici. Mais, de toute façon,

nous pouvons voir que le moment eschatologique peut arriver à n’importe quel

moment et à n’importe qui selon la volonté de Dieu, malgré notre résistance

face à l’Aufgehen du trou du sujet $ qui nous provoque

ordinairement l’angoisse intense : les angoisse du néant, de la mort et du

péché.

§ 7. Au-delà de l’Aufgehen du trou : la

sublimation

Comme j’y ai déjà fait allusion, ce n’est pas l’Aufgehn angoissant

du trou comme tel qui constitue la fin de l’analyse, mais la jouissance de

sublimation.

Comme vous le savez, Lacan traite la sublimation thématiquement dans son

Séminaire VII (1959-1960) L’éthique de la psychanalyse, et ce dans un

rapport avec l’amour courtois pour autant que cette forme d’amour exclut a

priori la possibilité de la jouissance du rapport sexuel. Dans son Séminaire X

(1962-1963) L’angoisse, il définit, en se référant à la sublimation,

l’amour en disant que l’amour est la sublimation du désir, et en même temps il

nous présente cette thèse : seul l’amour-sublimation permet à la jouissance

de condescendre au désir. Et s’il revient à la sublimation de temps en temps

jusqu’au moment du Séminaire XVI (1968-1969) D’un Autre à l’autre, il

n’en parle plus à partir du Séminaire XVII (1969-1970) L’envers de la

psychanalyse. Est-ce que cela veut dire que la sublimation perd son poids

dans l’enseignement de Lacan des années 1970 ? Je ne le pense pas,

puisqu’il continue de parler de l’amour courtois qui est pour lui l’exemple

favori de la sublimation. À cet égard, nous pouvons nous souvenir de cette

remarque de Lacan dans la séance du 20 février 1973 de son Séminaire XX

(1972-1973) Encore : « L’amour courtois est la façon tout à

fait raffinée de suppléer à l’absence de rapport sexuel ». Donc nous

pouvons dire que Lacan continue de penser à la sublimation en tant que seul

l’amour-sublimation peut suppléer au trou du non-rapport sexuel. Alors nous

pouvons poser cette hypothèse : comment formaliser de façon topologique la

sublimation pour autant qu’elle est la suppléance au trou du non-rapport sexuel ? :

cette question est, si on ne peut pas dire le seul, mais au moins un des thèmes

majeurs du dernier enseignement de Lacan.

Or, au commencement de cet exposé, j’ai cité cette proposition : « Das Selbstbewußtsein erreicht

seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewußtsein » (la

conscience de soi n’atteint sa satisfaction que dans une autre conscience de

soi) que Hegel nous présente un peu avant la fin de la partie introductive

(c’est-à-dire un peu avant le commencement de la section sur la dialectique du

maître et de l’esclave) du chapitre sur le Selbstbewußtsein

de sa Phänomenologie des Geistes. Si Hegel définit le Selbstbewußtsein

comme Begierde (désir), c’est parce qu’il (Selbstbewußtsein) veut résoudre la division ou la différence d’avec

lui-même (cf. fig. 24) et restaurer l’unité avec lui-même.

Ce désir est le

ressort même du mouvement dialectique qui devrait aboutir, pour Hegel, au

savoir absolu où la division entre le savoir et la vérité est résolue. Mais

s’il dit dans cette proposition-là que le Selbstbewußtsein en tant que désir n’atteint la

satisfaction que dans l’Autre Selbstbewußtsein en tant qu’Autre désir, qu’est-ce que tout cela veut

dire, surtout dans la dimension de la philosophie hégélienne, laquelle n’est

rien d’autre que la théologie selon Hegel lui-même ? Cela voudrait dire

que la division du Selbstbewußtsein d’avec lui-même

n’est rien d’autre que la division entre l’homme et Dieu, et que cette

satisfaction finale serait la jouissance sublimatoire de la réconciliation, de

la communion et même de l’union mystique entre l’homme et Dieu, dans lesquelles

l’un et l’Autre se connaissent parfaitement. Alors le savoir absolu ne serait

rien d’autre que cette connaissance mutuelle parfaite de l’homme et de Dieu,

dans laquelle nous demeurons en Lui et Lui en nous (cf. 1 Jn 4,13).

Pour Lacan, telle est le modèle de la sublimation pour penser à la

sublimation dans la psychanalyse. Or, il est hors de doute qu’il a rencontré

pour la première fois cette proposition hégélienne comme telle énigmatique dans les cours qu’Alexandre Kojève faisait

sur la Phénoménologie de l’Esprit dans les années 1930, c’est-à-dire au

début de la période préparatoire de son enseignement. Et, comme nous allons le

voir ci-dessous, Lacan continue de penser à la sublimation jusqu’au tout

dernier moment de son enseignement. De là, je dirai ceci : tout

l’enseignement de Lacan est des commentaires sur cette proposition

hégélienne : « Das Selbstbewußtsein erreicht seine Befriedigung

nur in einem anderen Selbstbewußtsein », puisque cette satisfaction finale

est la jouissance de sublimation qui conditionne la fin de l’analyse.

Alors, tout comme

le moment eschatologique peut arriver n’importe quand, la jouissance

sublimatoire aussi peut se produire à n’importe quel moment. Nous en avons vu

un exemple chez Pascal qui l’exprimait, sans utiliser ce mot-clef, comme la

joie du salut, lequel est joyeux parce que Dieu nous donnera, au-delà du néant

de la consummatio saeculi, le nouvel être (bien sûr non métaphysique) de

la nouvelle création, au-delà de la mort dans ce monde, la vie éternelle dans

Son royaume, et au-delà du péché condamné par la Loi, la rémission du péché par

Lui qui est tout miséricordieux. Tout comme cela, il doit y avoir, au-delà des

angoisses du néant, de la mort et du péché, la jouissance de sublimation dans

la psychanalyse aussi.

En effet, nous en avons un exemple, et cette fois-ci aussi celui de Gérard

Haddad qui nous raconte dans son livre Le jour où Lacan m’a adopté cet

épisode :

À la fin d’une séance particulièrement abrupte, j’éprouve

une angoisse infinie. Je m’apprête à endosser mon manteau quand partir ainsi

m’apparaît impossible, insupportable. Je décide, en une impulsion incontrôlée,

plutôt que de quitter le cabinet, de revenir dans la salle d’attente, me tenant

debout, comme menaçant. Lacan a déjà pris le patient suivant. Quelques minutes

plus tard, il se présente dans l’encadrement de l’autre porte, poursuivant la

folle noria de ses consultations. Il m’aperçoit. « Que voulez-vous ? »

me demande-t-il inquiet. « Vous parler ! » « Venez. Que se

passe-t-il ? » me demanda-t-il après que nous étions de nouveau dans son

bureau, tout en restant debout, près de la porte. Il semble en colère, excédé.

C’est alors que je prononce ces mots auxquels je n’ai pas réfléchi :

« Je me sens foutu ! » lui dis-je. « Vous ne vous sentez

pas foutu, vous êtes foutu. » Et il ajoute aussitôt :

« Je vous vois demain. » Aussi paradoxal que la chose puisse

paraître, ce « vous êtes foutu », c’est-à-dire, une fois encore,

castré, me soulagea. Je me surpris même à sourire.

Comme vous le remarquez, cette conversation instantanée où à ce « Je

me sens foutu ! » d’Haddad réplique Lacan en disant :

« Vous êtes foutu » ressemble à un mot d’esprit. Et, en fait,

elle est recueillie, sous une forme déformée, dans le livre Les Impromptus

de Lacan : 543 bons mots recueillis par Jean Allouch. Et il y a des gens

qui traitent le rapport du Witz à la sublimation, mais je n’y entrerai

pas. Ce que je voudrais vous faire remarquer ici, c’est ceci : Haddad,

étant tout au bord du trou apophatico-ontologique, était dans une dépression

angoissante assez grave pour se sentir « foutu ». Alors les mots

tranchants et impitoyables de Lacan, le poussant encore vers le trou, lui

provoquent soudain ce renversement où la souffrance et l’angoisse se

transforment dans une jouissance sublimatoire, aussi petite qu’elle soit,

puisqu’à ce moment-là, Haddad n’éclate pas de rire dans une exultation, mais il

sourit seulement. De toute façon, il se dit soulagé : soulagé du poids de

l’angoisse, étant poussé un petit peu au-delà du trou.

Moi aussi, je vous présenterai un exemple de mes expériences : un rêve

que j’ai eu il y a quelques années. Alors que je marche seul quelque part dans

une ville, il surgit soudain, à partir du sein de mon manteau, un bébé couvert

de sang. Surpris, j’essaie de le repousser pour le cacher là où il était avant

son surgissement, mais je n’y arrive pas. Angoissé, je me réveille. À ce

moment-là, j’ai un très fort sentiment de culpabilité, et je me demande si je

l’ai tué, et je continue de me demander ce que signifie ce rêve. Alors,

quelques semaines après, aussi soudain, cette interprétation me vient dans la

tête : ce bébé couvert de sang, je l’ai enfanté, non pas tué. Le mot

japonais que je traduis ici par le mot sein, signifie principalement les

parties de vêtements qui couvrent la poitrine, et avec ce mot on peut dire par

exemple « le sein d’Abraham » en japonais. Bien qu’il n’ait pas

lui-même le sens d’utérus, par l’association avec le mot français sein,

il peut signifier pour moi cet organe reproducteur aussi, lequel je ne possède

pas dans mon corps masculin. Donc, pour que j’enfante, le bébé doit surgir du sein

de mes vêtements. Alors j’ai cette certitude : moi, j’ai enfanté à la fois

moi-même et l’Enfant Jésus, puisque c’est lui qui fait mon être même. Et si je

dois naître de nouveau, c’est parce que Jésus nous dit : « à moins de

naître de nouveau, nul ne peut voir le Royaume de Dieu » (Jn 3,03). Ainsi,

en moi, l’angoisse et le sentiment de culpabilité se transforment en jouissance

sublimatoire sous la forme de la joie de nouvelle naissance et de salut.

Alors, cette jouissance sublimatoire au-delà de l’Aufgehen

angoissant du trou, comment Lacan la formalise-t-il ? Comme je l’ai déjà

suggéré, dans le graphe du désir (cf. fig. 25), ce mouvement dialectique du

désir $ qui, en passant par le lieu du signifiant A et par la pulsion ($ ◊ D), arrive à

l’Autre désir S(Ⱥ), schématise le chemin de la sublimation.

Alors, comment ce mouvement est-il

schématisé dans les quatre discours ?

D’abord voyons le schéma de

l’aliénation (fig. 15) où le lieu de l’Autre en tant que lieu du signifiant est

le domaine coloré bleu, lequel correspond à la place de l’agent où se situe le

S2. Ce qui manque dans le lieu de l’Autre est l’Autre-de-l’Autre,

c’est-à-dire le signifiant maître S1 qui se situe à la place de la

vérité (jaune), c’est-à-dire à la place de ce qui obture le trou

apophatico-ontologique. Donc le manque dans l’Autre est ce trou même. Alors le S(Ⱥ), le signifiant du manque dans l’Autre, désigne

le bord du trou (vert). Dans ce schéma de l’aliénation, ce qui fait le bord du

trou est le petit a, lequel se situe à la place de l’autre dans les

quatre discours. Donc le mathème S(Ⱥ) désigne le

bord du trou dans le schéma de deux cercles et la place de l’autre dans les

quatre discours.

Ensuite voyons la transformation du discours de l’université (l’aliénation)

au discours de l’analyste (la séparation) (cf. fig. 21), dans laquelle le sujet

$, d’abord caché dans la place de la production (la place de

l’impossible : rouge), surgit, par cette transformation structurale, dans

la place de l’autre (la place du nécessaire : vert) qui correspond au

mathème S(Ⱥ).

Donc nous pouvons dire que le mouvement

du sujet $ qui aboutit au S(Ⱥ) dans le graphe du désir est schématisé,

dans les quatre discours, par ce mouvement du sujet $ qui se déplace de

la place de la production (rouge) dans la place de l’autre (vert) par la

transformation du discours de l’université au discours de l’analyste. Ce sujet $

dans le discours de l’analyste, qui est l’Urbegierde et qui est arrivé

dans la place du S(Ⱥ) qui est l’Autre désir, c’est la formalisation de la Befriedigung

du Selbstbewußtsein dans la communion avec

l’Autre Selbstbewußtsein. Et ce sujet $ qui est le désir sublimé

dans le discours de l’analyste, c’est ce que Lacan appelle désir de l’analyste.

Alors, nous pouvons dire que l’analyste fonctionne par son désir de l’analyste

comme la place du S(Ⱥ) qui va accueillir le sujet $ de l’analysant pour

qu’il atteigne la sublimation, lui aussi.

Mais, comme on le voit dans le schéma

de la séparation, le trou du sujet $ (plus précisément le trou bordé du $)

surgit là comme un simple trou ouvert, lequel nous angoisse comme le trou du

néant, de la mort et du péché. Alors comment formaliser la jouissance

sublimatoire en tant que suppléance au trou du non-rapport sexuel ?

Je pense que c’est pour répondre à cette question-là que Lacan déploie tous

ses efforts dans le Séminaire XXIV (1976-1977) L’insu que sait de

l’une-bévue s’aile à mourre et dans le Séminaire XXV (1977-1978) Le

moment de conclure. Nous pouvons lire ces deux Séminaires consécutifs comme

un seul, puisqu’il me semble que Lacan ne trouve ce qu’il cherche dans son

Séminaire XXIV que vers la fin de son Séminaire XXV. En effet, dans la séance

du 15 mars 1977, il déplore qu’il ne trouve pas ce qu’il cherche en disant

qu’il tourne en rond. Par contraste, dans les trois dernières séances du

Séminaire XXV (celles du 11 avril, du 18 avril et du 9 mai 1978), il trouve, me

semble-t-il, ce qu’il cherche, c’est-à-dire une formalisation topologique de la

jouissance sublimatoire en tant que suppléance au trou du non-rapport sexuel.

Alors, sous quelle forme ? Sous la forme de nœud de trèfle pour autant que

ce nœud s’obtient à partir du bord de la bande de Möbius à la torsion de trois

demi-tours.

D’ordinaire, quand on dit tout simplement bande de Möbius, il s’agit de la

surface unilatère qu’on obtient en unissant bord à bord les deux extrémités

d’une bande avec une torsion d’un demi-tour (BM1) (cf. fig. 26). Si on en

découpe le bord, alors on obtient ce que Lacan appelle huit intérieur

dans son Séminaire XI et qu’on appelle dans la théorie des nœuds nœud

trivial, c’est-à-dire, en anglais, unknot : ce qui ne fait pas

un nœud au sens ordinaire du terme.

Or, ce que Lacan nous présente dans le Séminaire XXV, ce n’est pas la BM1, mais

la bande de Möbius qu’on obtient avec une torsion de trois demi-tours (BM3)